民国,不仅仅有北洋军阀,文学大师,也有着举世闻名的科学家。然而今日,我们熟知鲁迅、胡适的轶事,却没有人曾经记住那位拯救了无数人民的医生。

1983年由国际著名流行病学家 J.M. Last 主编的《流行病学词典》中,伍连德是惟一被列入的华人科学家,是对他在人类医学科学领域杰出成就的有力肯定。

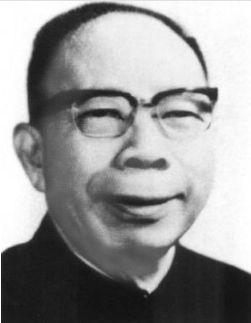

伍连德(WU LIEN-TEH,1879年3月10日-1960年1月21日),字星联,祖籍广东新宁(今台山),毕业于英国剑桥大学,获医学博士学位。中国卫生防疫、检疫事业创始人,中国现代医学、微生物学、流行病学、医学教育和医学史等领域先驱 ,中华医学会和北京协和医学院的主要筹办者。1935年诺贝尔生理学或医学奖候选人,华人世界首位诺贝尔奖候选人。

1896年,考取英国女皇奖学金,留学英国剑桥大学意曼纽学院学医。他勤奋刻苦,在大考中获得“基本学者”的名衔,并多次获奖金和奖章。

1899年6月,获得剑桥大学文学学士学位,并考取圣玛丽医院奖学金,入该院听课和实习三年,成为该院的第一个中国实习生。

1902年,取得剑桥大学医学士学位,得到了母校资助的研究奖金,每年150英镑。他先后在英国利物浦热带病学院、德国哈勒大学卫生学院及法国巴斯德研究所进修与研究。他曾得到英国生理学家兼医史学家福斯特、脑神经生理学家谢林顿、生理学家阿勒布特和戴尔、法国巴斯德研究所俄国动物学家兼细菌学家麦奇尼诃夫等著名学者的指导。

1903年,他以有关破伤风菌的学术论文,出色地通过了剑桥大学博士考试后,被授予医学博士学位。此后,他接受了意曼纽学院所颁给的研究生奖学金,到新成立的吉隆坡医学研究院从事了一年的疟疾和脚气病的研究工作。师从诺贝尔奖得主 Elie Metchnikoff 教授与 Frederick Gowland Hopkins 教授。

1904年底,他回到槟榔屿,在珠烈街开设私人诊所,并积极参加华侨社会服务,致力于社会改革,如反对吸毒和赌博。

1905年,一个人的出现改变了伍连德的命运,此人即是首位获得硕士学位的中国留美学生施肇基。他后来成为中国第一任驻美大使,同时还是出席1919年巴黎和会的中国代表团五位全权代表之一。当年,毕业于康奈尔大学的施肇基以一等参赞的身份随端方等五大臣出洋考察,途中路过槟榔屿,偶然结识正在家乡行医的伍连德。

1907年,28岁的伍连德受袁世凯邀请,归国在新军中任军医官,天津陆军军医学堂副监督。推荐者正是已经任职邮传部(交通部)的施肇基。不久被派赴伦敦、柏林考察军事医学。伍连德由于早年缺少学习中文的机会,回国后深感不便,到天津上任伊始即聘请教师学习中文,很快就学会了用普通话讲课。他在与梁启超、辜鸿铭、严复、胡适等人的交往中,对中国古籍也逐步有了了解,加深了对祖国历史的认识,并搜集了不少古文物。这些,颇有助于他以后对中国医史的研究。

1910年末,东北鼠疫大流行,伍连德受清政府委派为全权总医官,赴东北调查组织防疫。他不避艰险,深入疫区调查研究,追索流行经路。

1910年12月27日凌晨,伍连德和他的助手完成了中国第一例有记载的病理解剖,找到鼠疫杆菌;到疫区第六天发现人传人,确定了这种鼠疫病菌是通过呼吸和唾液进行传播的。伍连德推行采取多种防治措施,建立隔离区,派军警把守,提出旋转餐盘倡导分餐制,严禁毛皮商人进入,发明了中国第一款口罩——“伍氏口罩”。“伍氏口罩”有效地降低了鼠疫感染的途径,挽救了无数人的生命。

1911年1月30日,疫情爆发地,哈尔滨傅家甸,清政府特别下了道圣旨,2200具尸体为集中焚烧,这是中国历史上的第一次。

1911年3月1日,哈尔滨达到了鼠疫零死亡和零感染。伍连德几乎以一己之力,第一次以封锁一座城的方式,在当时疫情严重的局势下,不到4个月就扑灭了这场震惊中外的鼠疫大流行。清政府为表彰伍连德博士的功绩,授予陆军蓝翎军衔及医科进士。伍连德一时被国内外誉为防疫科学的权威。

1911年1月,伍连德在哈尔滨建立了第一个鼠疫研究所,并出任所长。当时他年仅31岁,但熟谙细菌学、流行病学与公共卫生学,堪当重任。

1911年1月,正是伍连德领导抗疫的关键时刻,施肇基动议,举行一次国际鼠疫大会,邀请各国专家学者交流研讨肺鼠疫防治办法。4月3日至28日,中国近代史上第一次重要的国际性科学会议——万国鼠疫研究会如期举行,来自英、美、俄、德、法、日等11个国家的数十名专家学者齐聚奉天(今沈阳)。一份长达500页、名为《1911年国际鼠疫研究会报告书》的报告备受关注。伍连德赢得了与会各界的敬重,被推举为大会主席。这也是中国历史上的第一次国际学术会议,奠定了中国在鼠疫研究领域的地位。

1912年10月,伍连德创建了北满防疫处,这是中国近代第一个常设防疫机构。1916年,防疫处改名为“东三省防疫事务总处”,该处隶属外交部,伍连德任处长兼总医官,中国开始有系统地建立起公共卫生体制。

1915年,日本提出的“二十一条”,激起全国人民的愤怒。在哈尔滨一次群众抗议集会上,工人张泰沉痛讲演,刺腹“誓死报国”。伍连德深受感动,当即将其收容在他领导的滨江医院亲自救治。

1915年2月,伍连德、颜福庆等21人在上海集会宣告中华医学会成立,并选举颜福庆为首届会长,伍连德为书记。伍连德还受命负责创刊《中华医学杂志》,并任总编辑。编撰了文章开头提到的《中国医史》,以及《鼠疫概论》《霍乱概论》等专著。使中国现代医学和现代医学教育开始步入正轨,为推动现代医学发展起到了不可估量的作用。

1916年2月在中华医学会第一届大会上,伍连德建议会议用国语。此次大会他被选为会长,并连任了两届。兼任公共卫生部委员。在此期间他尽力发展会员并促进医学学术活动。

1916年,鉴于北京较完善的医院皆为外国人所设,伍连德倡议自行建设中央医院,获得政府同意,除财政部拨款外,大部经费由募集得来。中国历史上第一家由国人发起的综合性西医医院在阜成市场(位于白塔寺东侧)于1916年奠基。伍连德满怀热忱和期望,殚精竭虑,为医院建设辛勤忙碌,却拒绝接受任何的薪酬。到1917年12月,医院落成,名为北京中央医院,伍连德担任首届院长。晚年他回忆说:“这是我所付出了最大精力、苦心持续奋斗4年的医院,因为我意欲在中国将其建成一座模范的平民医院。”1950年,中央医院被北京市人民政府接收,更名为中央人民医院,后于1958年划归北京医学院(现北大医学部)。1991年,医院在西直门南大街建立新址,也就是而今大家熟知的北京大学人民医院所在。“本仁恕博爱之怀、导聪明精微之智、敦廉洁醇良之行”的院训精神被继承至今。

1918年1月27日开院,命名为北京中央医院。伍连德为第一任院长,工作了四年。一向被忽略的防疫工作,至此被作为国家的一项事业而重视起来。他奔走海关、游说当局,筹集资金充实设备,敦聘专家,锐意经营,使东三省防疫事务总管理处成为当时颇具规模与实力的研究机构。该处主要技术人员多为早年留学国外的南方人,并聘有德国、奥地利、俄国医学专家参与工作。伍连德在哈尔滨、满洲里、齐齐哈尔、拉哈苏苏设立了四所直辖医院,平时应诊,疫时防治。伍连德先后主持兴办检疫所、医院、研究所共20处,共计床位2387张。

1919年1月代表外交部到上海监督焚烧。哈尔滨流行霍乱,伍连德利用防疫医院收治2000余名病人。

1921年9月北京协和医学院的开办仪式上,受特别邀请宣讲其《论肺鼠疫》,图为主席团代表鱼贯进入礼堂

1923―1924年获美国约翰?霍普金斯大学公共卫生硕士学位、上海圣约翰大学名誉科学博士学位、日本东京帝国大学名誉医学博士学位、苏联科学院名誉院士及苏联微生物学会外国会员。

1926年9月8日创建哈尔滨医学专门学校,伍连德为第一任校长。这是中国东北边陲最早由中国人自办的医学校,以后发展为哈尔滨医科大学。

1927年应国际联盟卫生处邀请,视察20多个国家,并代表中国出席国际联盟在印度召开的第七次远东热带病学会,并被选为副主席,国际联盟卫生处聘任伍连德为该处中国委员,并授予鼠疫专家称号;

1929年12月,国际联盟卫生处派调查团来华调查检疫,中国伍连德、金宝善、蔡鸿三位博士参加该团。伍连德等向南京国民政府提交收回检疫主权的书面报告,经交涉与该团达成协议。随后,国民政府卫生署派伍连德负责收回检疫主权事宜。

1930年7月1日,上海成立了全国海港检疫管理处,直属南京国民政府卫生署管辖,伍连德任全国海港检疫事务管理处监督,接管了外国控制的海港检疫机构,为中国卫生事业开拓了新的境界。上海为中国对外贸易枢纽与首要通商口岸,为此,成立了上海海港检疫所,并由伍连德兼任所长。全国海港检疫事务管理处成立之后,陆续接收了各沿海、沿江口岸的检疫机构。中国海港检疫事业能够收回主权、统一号令、开展业务,与伍连德坚持不懈的辛勤努力是分不开的。

1931年南京国民政府卫生署派伍连德代表署长刘瑞恒出席国际联盟卫生会议,会上,他提出了中国三年卫生计划。

1932年出版他与王吉民合作第一次以英文写成《中国医史》,把中医这个名词译成英语为The Healing Art(治愈的艺术),表现了中医卓越的功效和生动的美感。伍连德读到美国医史学家加里森所著《医学史》,全书有关中国医学的内容介绍尚不足一页,且有谬误。该书于,并再版多次,成为早期介绍中国传统医学的英文著作,受到国外医学家的重视。

1935年,伍连德因为从事肺鼠疫研究工作,特别是发现旱獭在其中的传播作用,被在广州工作的美国医生嘉惠霖(WilliamWarderCadbury)向诺奖委员会提名伍连德(Lien-Teh Wu)为诺贝尔生理学或医学奖,是华人世界的第一位诺贝尔奖候选人。在伍连德的介绍资料中,“国家”一栏中,填写的是“CHINA”。在已公开的资料中,他是首位被提名诺贝尔奖的中国人。

1936年,海南岛定安县城发生鼠疫流行,波及仙屯、桐迁坡、山椒村等村庄。当时林筱海(文昌人,1904-1992,于1947年8月在海口市办起了海南历史上第一所医科学校——海强医事职业学校,林筱海兼任校长)医师实地调查,证实疫情为淋巴腺性鼠疫。当局即向南京中央卫生研究院求援。不久,国际著名鼠疫专家伍连德博士到海南岛调查疫情,并从福建疫区调来一个鼠疫防治队来海南。该队队长为德国的医师兰多雅。在伍连德博士的亲自指挥下,经过一个多月时间,终于把海南定安县的鼠疫扑灭。伍连德博士在海南鼠疫防治工作中,经过深入调查研究,确定海南的鼠疫发生同海南的鼠类繁多和港口没有海港卫生检疫设施有关。他建议广东省加强对海港卫生、交通检疫工作的建设和管理。

1936年的定安县和文昌县鼠疫是海南最后一次有史料记载的鼠疫,这与伍博士来海南扑灭鼠疫,为海南传播鼠疫防治技术密不可分。

1937年4月,中华医学会公共卫生学会成立,伍连德任首届会长,该会成为中华医学会最早成立的12个分科学会之一。

1937年4月1日,宋霭龄和伍连德等社会名流集聚在上海西区枫林桥,为新落成的国立上海医学院、上海中山医院新院舍揭幕,留下珍贵的影像资料。

1937年,伍连德博士在《CHINA QUARTERLY》杂志上发表了《HAINAN,THE PARADISE OF CHINA》英文文章,向世界推介海南岛。伍宗德在《HAINAN,THE PARADISE OF CHINA》一文中把海南岛和夏威夷、巴厘岛这两个旅游胜地相提并论,把海南岛冠以“中国的天堂”美誉,为海南打call。

1937年“七七事变”后,日本侵略者占领了大半个中国,曾在1931年“九一八事变”中拒绝与日本人合作因而被日军诬为间谍的伍连德,不得不在痛苦中离开中国,举家返回马来西亚。

「我曾经将我的大半生奉献给古老的中国,从清朝末年到民国建立,直到统治崩溃,那一切在许多人的脑海里记忆犹新,中国是个有五千年历史的伟大文明古国,历经世世代代的兴衰荣辱,才取得了今天的地位,我衷心的希望她能更加繁荣昌盛。」——伍连德

1960年1月27日,《》写道:伍连德是“流行病的英勇斗士”,“伍连德的逝世使医学界失去了一位传奇式的人物,他的毕生为我们所做的一切,我们无以回报,我们永远感激他。”

剑桥大学历史学家莫里斯则说:“他是这个世界上,最勇敢无畏、最伟大也是拯救人最多的一个医生。”

伍连德的学术论著颇丰,曾发表学术论文300余篇,论及公共卫生、传染病流行病、医学教育、医药管理、海港检疫、中西医问题等方面。他重视防疫工作,力促发展现代医学,但认为不能完全照搬西方的卫生制度。他为本世纪初中国现代医学的发展做出了可贵的贡献。

5、《伍连德医生——纪念伍连德医生扑灭东北鼠疫100周年》阿成,光明日报,2010年12月17日12版

6、《国家与地方的公共卫生——以1918年山西肺鼠疫流行为中心》曹树基,《中国社会科学》,2006年第1期