“医学界”评选出十位最具影响力的个体,他们的工作让我们相信:中国医疗正经历着一场前所未有的变革,拥有无限可能。

2024年,无数人物闪耀在中国乃至世界医学舞台,他们或以基础研究成果荣获世界级医学大奖;或大量产出高质量医学证据改写指南造福全球患者;或以前瞻性的研究为革命性的治疗方式打开了大门;或以医生身份获得国家最高荣誉……

岁末年初,“医学界”编辑部评选了“2024中国医学界十大年度人物”,试图回顾一年来中国医疗领域最具影响力的个体,以此来记录2024年。

这一榜单包括医疗各细分领域的领袖,他们中有创业企业家、基础医学科学家、临床医生、管理者等。他们的工作让我们相信:中国医疗拥有着极大的活力和动能,孕育着变革和升级的无限可能。

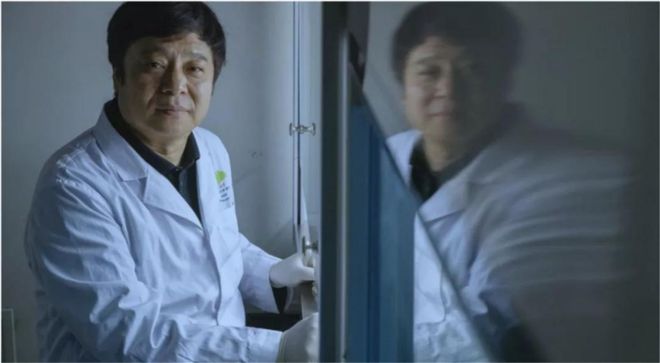

中国发病率排名前五位的恶性肿瘤中,有3个是消化道恶性肿瘤。中山大学肿瘤防治中心主任、医院院长、研究所所长徐瑞华在从事肿瘤内科临床及科研工作的30余年里,取得了一系列创新性成果。

2024年,徐瑞华教授被选为Cell Press(细胞出版社)“全球科学50人”之一,为疾病治疗发出了“中国声音”。

百川智能创始人、CEO王小川提出了百川智能用AI变革医疗的革命性路径——“造医生、改路径、促医学”。

我国慢阻肺病患者约1亿,死亡人数居全球首位。推动慢阻肺病纳入国家基本公共卫生服务项目,是全国政协常委、国家呼吸医学中心主任王辰院士一直呼吁的事。

2024年9月13日,国家卫健委发布《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》,正式将慢阻肺病纳入基本公共卫生服务。此举将进一步改变我国慢阻肺病的防控局面,是一项历史性、突破性进展。

中国工程院院士、上海交通大学医学院附属瑞金医院终身教授王振义曾创立急性早幼粒细胞白血病的“上海方案”。

2024年9月13日,王振义院士荣获“共和国勋章”,以表彰他在医学领域的杰出贡献。这位医学泰斗认为,自己一生只完成了一件事——对病人负责。

2024年9月,国际顶尖学术期刊《细胞》(Cell)刊登了一篇论文,用邓宏魁教授团队研发的化学重编程诱导多能干细胞(CiPSCs)制备的胰岛组织,成功临床治愈了一名患者的1型糖尿病。

这项研究标志着化学重编程技术制备的诱导性多能干细胞在临床治疗疾病的初步成功,展现了CiPSCs的巨大潜力。

二十多年来,刘建民教授带领团队针对国际卒中领域的重难点问题开展了系列临床研究,成果多次发表于国际顶级期刊,为卒中治疗提供了“中国答案”。

据悉,最近5年来刘建民带领研究中心,已经提供了其细分专业领域全球近30%的高质量循证医学证据。

北京协和医院已建成“基础-临床-转化”全链条科研平台,持续加快原创性、引领性科技攻关,打造创新成果转化生态圈。

2024年2月22日,北京协和医院院长张抒扬当选中国医药创新促进会2024年度会长。她表示,将持续促进医药科技创新,推动医药产业高质量发展。

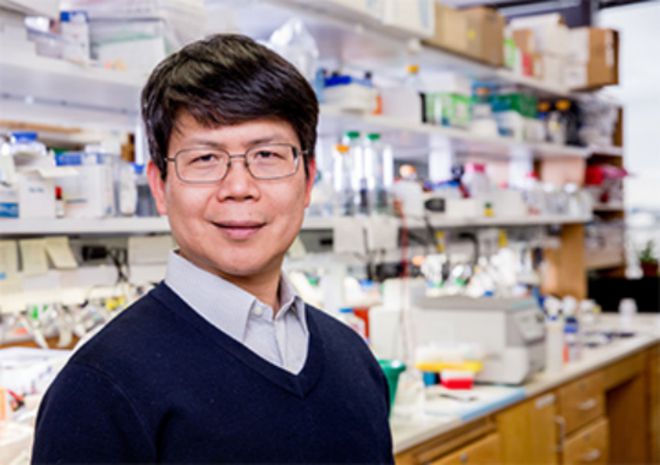

2013年,华人科学家、美国得克萨斯大学西南医学中心的生物化学家陈志坚在国际上首次发现cGAS(环状鸟苷酸-腺苷酸合酶)并将其命名。

2024年7月,海军军医大学附属长征医院徐沪济教授团队在《细胞》(Cell)杂志发表重磅研究,使用通用型CAR-T成功治疗坏死性肌炎和系统性硬化症患者,这是国际上首次报道使用异体通用型CAR-T治疗风湿免疫性疾病。

该研究为自免疾病患者提供了新治疗方案,并展示了通用型CAR-T的临床潜力,同时受到《自然》(Nature)和《科学》(Science)的年终高度关注。

在其生命倒计时阶段,他仍拼尽全力,从搭建疾病数据库、捐助公益资金到寻求科学家支持,再到推动药物管线研发,为数以万计的渐冻症患者寻找生的希望,推动了中国罕见病医疗事业的发展。

为了解各频道粉丝用户的阅读习惯和兴趣,提供更有趣、有用、有态度的内容,医学界肿瘤频道欢迎大家动动手指完成以下的调研,只要5秒钟哦!

*医学界力求其发表内容专业、可靠,但不对内容的准确性做出承诺;请相关各方在采用或以此作为决策依据时另行核查。