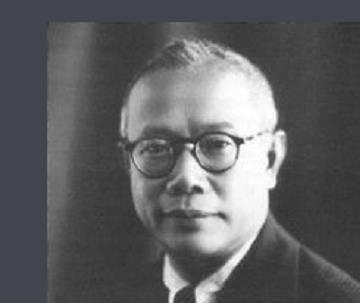

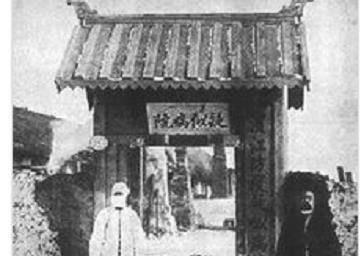

伍连德(1879年3月10日(距今139年)~1960年1月21日),字星联,祖籍广东新宁,流行病学家、微生物学家和病理学家,中国检疫与防疫事业的先驱。20世纪初,他为中国的现代医学建设与医学教育、公共卫生和传染病学作出了开创性贡献。他是第一位获英国医学博士的华人,先后主持兴办检疫所、医院、研究机构20所,发起建立中华医学会并创刊《中华医学杂志》------说不尽传奇,数不尽的功勋,在他的诞辰日举两例以表纪念。

2007年,诺贝尔基金会官方网站公开了部分诺贝尔奖候选人资料。人们看到1901-1951年度生理学或医学奖候选人情况,获得提名的科学家中只有一位中国人,他便是中国现代医学先驱、中国检疫事业创始人伍连德。

伍连德博士的诺奖推荐人WilliamWCadbury(汉名“嘉惠霖”),是当时在华著名美国医生、广州博济医院院长和岭南大学医学院教授。美国费城人,宾夕法尼亚大学医学博士。他在中国工作近40年,著有《博济医院百年史》,该书是研究中国现代医史及近代中外医学交流史重要的参考文献。

伍连德的诺奖评价人是著名瑞典病理学家FolkeHenschen,(1881-1977),中译“韩森”。在瑞典医学界乃至世界医学界有着很高的地位。曾于1942-1946年担任诺贝尔生理学和医学奖评审主席。他著有《病理学史》,其中一句名言“人类的历史即其疾病的历史”,被广为引用。

他给伍连德的诺奖提名理由:在肺鼠疫防治实践与研究上的杰出成就及发现旱獭(土拨鼠)于其传播中的作用。

通过抗疫实践和“疫的研究”(伍连德英文自传中有此专题),伍连德博士提出和确立了“肺鼠疫”学说,著有《肺鼠疫论述》。在他带领和组织下,依据科学的流行病田野考查,确认了野生啮齿类动物如蒙古旱獭为疫菌宿主;通过临床实践及病理解剖和微生物学实验发现和确认了肺鼠疫“呼吸”和“飞沫”的传播方式,并对肺鼠疫自然疫源地追踪调查,提出见解。他于肺鼠疫方面的实践和研究,创造性地丰富和发展了人类流行病科学理论,为公共卫生学,检疫学、防疫学、疾病社会学等诸多相关学科提供了理论基础。

二十世纪初,洛克菲勒基金会在洛克菲勒的标准石油公司(StandardOil)庞大财富支撑下,计划在中国资助符合社会公益的大型的长期项目。洛克菲勒基金会的顾问弗雷德里克.盖茨(FredrickGates)倾向于在远东实施一项计划,先是提出在中国建一所综合大学。

1913年底,身为大侍从医官的伍连德向袁世凯递呈了《拟改组全国医学教育意见书》,提出加速兴办现代医学科学院,发展中国的医学教育。具体的,他提议彻底改革医科生的训练,包括修习生理学、人体解剖学,系统化医院的临床教学,设置中央医药协会,将英语作为教学语言等等。

与此同时,由哈佛毕业生组织的新机构中国哈佛医学校(HarvardMedicalSchoolofChina)行政委员会也提出特别呼吁请求援助。

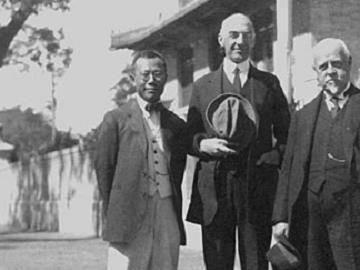

次年,伍连德博士建议政府邀请基金会派遣代表团来华考察。代表团受到袁世凯总统、黎元洪副总统及其他高级政要的接见。伍连德博士则参与了全程引导与陪同。考察了北京和天津的医学院及医院,随后又奔赴中国各地——济南、汉口、长沙、南京、苏州、上海等地。

在伍连德博士的参与下,代表团最终成就一份名为“中国的医学”的详细报告呈交纽约洛克菲勒基金会董事会。这份报告包罗万象,从中国的总体卫生条件到女医生的教育、在外国教会组织和非教会组织控制下的医学院的标准、法医学以及中国政府和人民对西方医学的态度等等。报告还列入了行动建议,这一建议雄心勃勃,敦促洛克菲勒基金会在华大规模开展医学建设,这份报告还提议,第一个医学机构应设在北京。

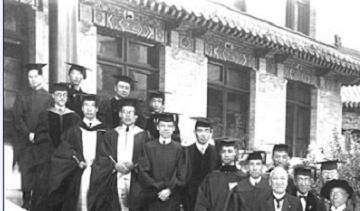

董事会于1914年11月批准了这份报告,并建立了一个名为洛克菲勒基金会中国医学委员会(ChinaMedicalBoardCMBoftheRockefellerFoundation)的组织,负责开展筹建工作,直至1917年9月24日——当铭刻着“民国六年”字样的巨大奠基石沉稳座落的一刻,中国现代医学史翻开了新的一页。