怀胎十月,顺利分娩是每个孕妈妈生命中最骄傲与幸福的时刻之一,伴随一声声啼哭,母爱的释放让妈妈很容易忽略自己身心的改变,忙于照顾宝宝而耽误自身体能、状态的恢复。

虽然在孕期就憧憬着做精致的“产后辣妈”,事实上,绝大多数的妈妈都没有为产后做好充分准备,很多人对可能持续数月的产后各个修复阶段所发生的变化,感到困惑和毫无准备。

生完宝宝后,妈妈会陆陆续续排出鲜红色的液体,这种产后分泌物被称为 “恶露”,是产褥期的临床表现,属于生理性变化。

顺产的妈妈排恶露的时间将维持到产后第4~6周才会结束,剖宫产的妈妈在术后由医生清理组织残留物,所以一般2周左右恶露就会结束。

在这个过程中,子宫为了恢复到产前大小会不断收缩,妈妈们会经历宫缩痛(尤其哺乳时更会刺激宫缩)和血性恶露的排出。分娩后子宫重量约为1130g,产后1周内,子宫以每天一横指的速度下降,产后7~10日内子宫颈内口关闭。

产褥早期因宫缩引起下腹部阵发性剧烈疼痛,称为产后宫缩痛,一般在产后1-2日出现,持续2-3日后自然消失。

随着胎盘剥离娩出后,孕妈妈体内的雌激素、孕激素及胎盘生乳素水平急剧下降,会抑制下丘脑分泌的催乳素抑制因子释放,在催乳素作用下,乳汁开始分泌。每次被宝宝吸吮时,通过抑制下丘脑分泌的多巴胺及其他催乳素抑制因子,使腺垂体催乳素呈脉冲式释放,促进乳汁分泌。

正常情况下,产后2~3天,妈妈的会进一步增大、充血,皮肤紧张,表面静脉扩张,但有时亦会形成硬结并使妈妈感到疼痛感。宝宝吸吮母乳,也会促进子宫收缩,对子宫恢复有着十分积极的作用。

对于剖宫产的妈妈,术后需要尽可能多得休息,并按照医生的指示进行伤口护理,保持切口清洁,术后6小时内可以采用枕平卧位,6个小时后在可以采用半卧位或是侧卧位进行休息。

产后修复是一个漫长且独一无二的旅程。重视孕期“动得安全”,产后“养得科学”,在分阶段有序修复自我的同时,增强和宝宝的情感联结,享受不一样的产后精致生活。

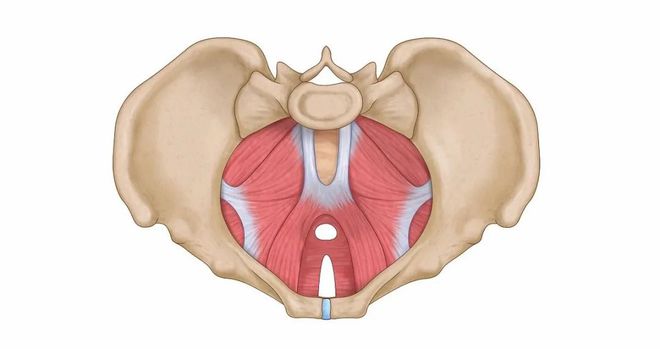

骨盆由左、右髋骨和骶、尾骨以及其间的骨连接构成。骨盆上面承接脊柱,下面连接下肢,中间容纳着生殖器官,是全身骨骼的中心,支撑着人体上半身的重量。正常的骨盆会均匀得将上半身的重量分配到左右髂关节,使关节、肌肉和神经发挥最佳的作用,身体处于最佳状态。骨盆还起到支持腹部,保护盆腔内脏器及生殖器官的作用。

骨盆维持在最佳状态,我们身体的重心就能保持平衡,可以正常活动,骨盆内的器官也能正常运转。反之,如果骨盆出现问题则会诱发盆底功能异常(如腰背疼痛、盆腔疼痛、脏器脱垂等)。

骨盆支持着腹部,保护着内脏器官。如果骨盆前倾持续存在,将影响腹部内脏器官的形态及机能,就会出现内脏下垂、便秘、女性痛经、经期不适等症状。

腰椎过度前凸,破坏了脊柱的正常生理曲度,长此以往容易引起下背部以及腰部疼痛,甚至累及肩颈部。

造成骨盆后倾的原因多数是因为不良姿态、运动方式不恰当、专业训练过度或者运动不足导致的,骨盆后倾很容易造成腰椎间盘突出,严重者可以导致驼背、头颈前倾等。

女性的盆底是由盆底肌构成的主动支持系统、筋膜等结缔组织构成的被动支持系统、骨骼及韧带构成的混合支持系统共同构成。产后是否需要进行骨盆和盆底肌的康复,需要通过专业的测评,根据不同的情况,再进行康复治疗。

产后骨盆的修复可以有效托起盆腔内的器官,一定程度上减少了对盆底肌的压力,辅助盆底肌恢复。而强健的盆底肌可以帮助骨盆保持稳定性。如果有骨盆问题,一般需要先修复骨盆。

产后骨盆带修复,首先要评估骨盆是否端正。如果骨盆是歪的,直接回收骨盆就会收出歪骨盆。而且产后很多骨盆带周围的疼痛都跟骨盆的不正有关系。

如果产后妈妈脂肪含量比较高不易摸到髂后上棘,可以用臀纹线来代替。从下(膝盖)往上推到臀部的肌肉。因为臀部有脂肪,松弛下垂的一定要把脂肪层推上去,再看两边肌肉的高低。因肌肉两边有可能大小不一致,所以髂后上棘准确性更高。

被评估者站立位,曲臂互放对侧肩膀,双脚并拢。闭上双眼,身体放松。老师的手放在她肩膀上轻轻地摇晃一下,使她全身都完全放松。在她没有任何控制时,才能测的更准。

骨骼排列异常-麻花调整思路:相对前倾的一侧激活臀肌和腘绳肌,相对后倾的一侧激活髂腰肌和股直肌。先应用主动体式练习进行调整,首先要把髋骨调成两侧一致的状态,调整后再站立位侧面评估,如果不能回正,再应用手法。

被调整者站立位,双手互搭对侧肩膀,身体放松,老师将双手放在被调整者的髋骨上缘,髋骨低的一侧的腿向旁横迈一步,观察骨盆两侧高低变化。

髋骨低的一侧腿向旁横迈一步后两侧髋骨平行,收回腿后回到高低状态:说明髋骨低的一侧臀肌过度紧张,把这侧髋骨向下拉动。

3. 老师站在被调整者臀部后侧,大腿抵住被调整者的反方向脚,老师一手稳定反方向膝盖,保持膝盖在骨盆正上方,另一只手拉住髋骨低的这侧腿向远拉,脚放在被调整者臀部下方的毛毯下面。

4. 被调整者把反方向腿抱向身体,髋骨低的这侧腿随着老师的拉动,自己主动向远推离身体,骶骨向下压向老师隔着毛毯的脚面,每次吐气加深动作,感受髋骨低的一侧臀部拉伸感加强,停留3个呼吸。

5. 吐气时松开,再换到反方向。感受反方向的拉伸感,把两边做到感觉一样,再评估骨盆是否回正。

被调整者站立位,反方向手搭髋骨高侧肩膀,身体放松。老师将双手放在被调整者的髋骨上缘,髋骨高的一侧的手臂向下带动身体侧弯放松,注意保持骨盆不要向髋骨低一侧侧移,观察骨盆两侧高低变化。

髋骨高的一侧的手臂向下带动身体侧弯放松后两侧髋骨平行,收回后回到高低状态:说明髋骨高的一侧腰方肌过度紧张,把这侧髋骨向上拉动。

髋骨高的一侧的手臂向下带动身体侧弯放松后两侧髋骨仍然高低没有变化:说明骨盆高低和腰方肌无关。

3. 被调整者呼气时身体侧弯向髋骨低的一侧,老师同步推髋骨高侧的肋骨向斜上方。每次吐气加深动作,感受髋骨高的一侧腰方肌拉伸感加强,停留3个呼吸。

4. 吐气时松开,再换到反方向。感受反方向的拉伸感,把两边做到感觉一样,再评估骨盆是否回正。

如果应用主动调整体式(老板腿)骨盆高低未回正,同时臀肌评估和腰方肌评估骨盆高低没有改变,就选用髋骨上滑调整手法。