用一生的孤注一掷,站在了数学巅峰。他的成就——“陈氏定理”在国际上震惊四座,而这背后是六麻袋的演算纸、一间简陋的小屋与十余年的孤独奋斗。

可就是这样一个“数学疯子”,在人生的47岁时,竟与一位年仅29岁的女军医走到了一起,成就了一段让人津津乐道的传奇婚姻。这位天才如何走出书堆,追到年轻美丽的由昆?而他们唯一的儿子陈由伟,如今过着怎样的生活?

1933年5月22日,福建福州一个普通的家庭里,陈景润呱呱坠地。家里孩子多,经济拮据,小时候的他过得并不轻松,时常要跟着母亲在田间寻找地瓜根和残片填肚子。

可就是在这样的环境里,陈景润展现出与众不同的天赋,很多东西看一眼便能记住,尤其对数字和数学有着超乎常人的敏锐。1946年,陈景润考入了三明市第一中学(原三元县立初级中学)。初中二年级时,他的数学成绩惊人,代数能考到99分,几何也取得了83分的高分。

这些成绩并不容易,尤其是对于一个家境贫寒、常年体弱多病的孩子来说。中学期间,他曾多次因病住院,甚至接受过三次手术,但每次出院,他依然把时间投入到学习中。他的数学才华在老师和同学间开始崭露头角,成为班级里的“数学小能手”。

进入高中,陈景润的家庭条件并没有好转,反而因为学费问题,他被迫在高三上学期休学半年。这半年里,他只能靠自学完成学业。但即便如此,1950年,陈景润还是凭借自己的努力顺利考入厦门大学数学系。

大学的生活并不轻松。入学不久,陈景润因体弱多病再次住院。那时正值抗美援朝时期,许多年轻人热血沸腾地投入到参军的队伍里,陈景润也不例外,他想报名参军保卫国家。但相关部门考虑到他的身体状况和国家科技发展的需要,没有批准他参军。

为了表达自己的爱国之心,他将自己最珍贵的一双新皮鞋捐了出去。在厦门大学,陈景润的数学天赋得到了进一步的激发。当时数学系学生人数极少,整个班级只有4个学生,却配备了4位教授和1名助教。这样的师资力量给了他充足的学习资源。

陈景润每天除了上课,几乎所有的时间都花在数学书籍和公式演算上。他喜欢数学的纯粹和挑战,不知疲倦地在数学的世界里“沉浮”。1953年,陈景润从厦门大学毕业,随后被分配到北京四中任教。

然而,陈景润的性格木讷,表达能力欠佳,甚至因为口齿不清,学校并没有安排他上讲台授课,只让他在办公室批改作业。失去授课机会的他,生活变得愈发艰难。最终,他因“停职养病”的理由被迫回乡。

在厦门大学资料室工作的那段时间里,陈景润没有教学任务,可以完全投入到数学研究中。他翻阅大量数学著作,尤其对华罗庚的《数论导引》《堆垒素数论》进行了深入研究,并在研究过程中写下了关于“华林问题”的论文。

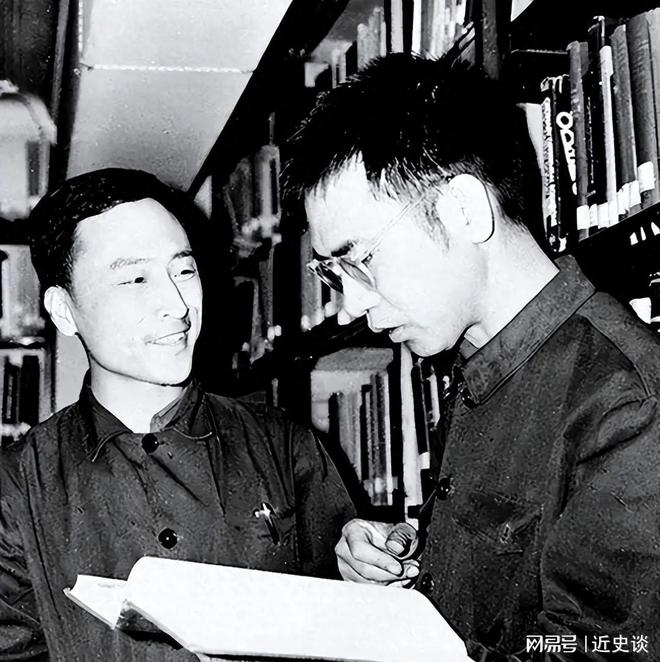

1957年,著名数学家华罗庚注意到了这位名不见经传的青年数学家。他看过陈景润的论文后,立刻意识到,这个年轻人是个难得的数学天才。于是,在华罗庚的推荐下,陈景润被调到中国科学院数学研究所,成为一名实习研究员,正式开启了他与数论的漫长缘分。

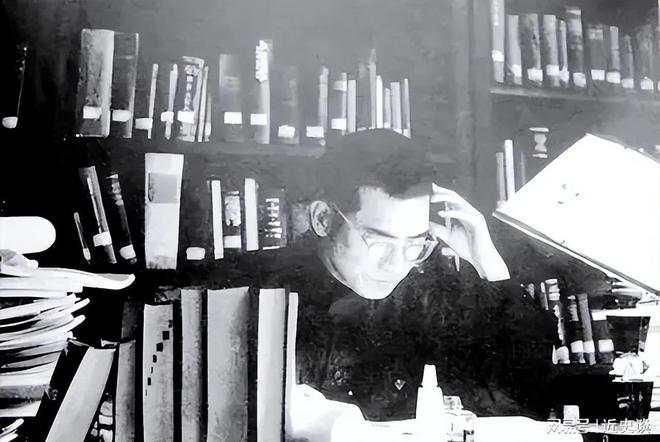

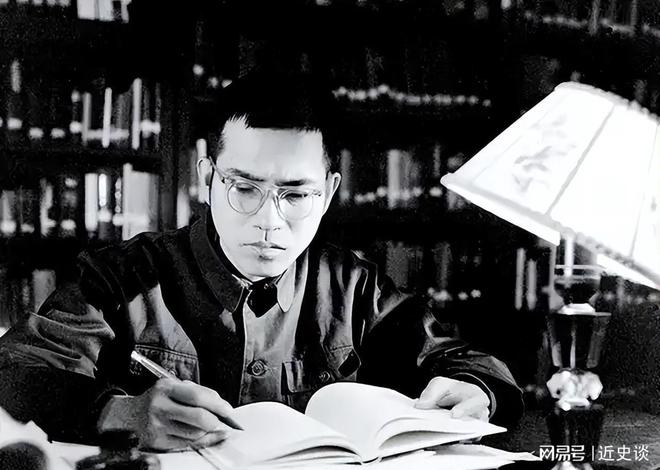

进入中国科学院后,陈景润更加如鱼得水。与同事不同,他将全部的精力都投入到数学研究上,几乎废寝忘食。他的房间里堆满了演算纸,6平米的斗室成了他生活和工作的全部。他的人生,仿佛只剩下数学和公式。

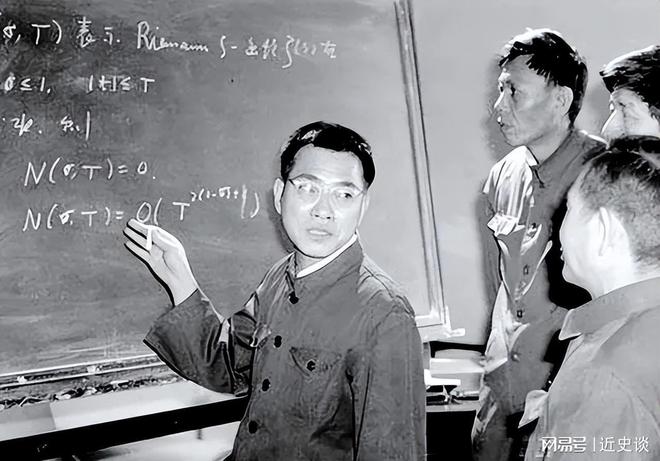

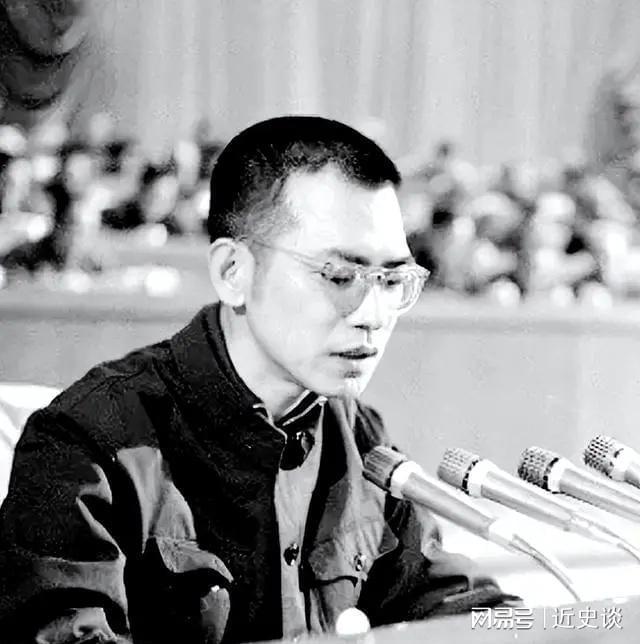

1966年,陈景润完成了他的里程碑式成果——“1+2”证明,也就是后来的“陈氏定理”。这项成果的意义非凡,它将困扰数学界两百多年的“哥德巴赫猜想”向前推进了一大步,使陈景润一举成为世界数学领域的顶尖人物。

1978年,陈景润的身体状况再次亮起了红灯。多年来的废寝忘食与超负荷工作让他本就羸弱的身体不堪重负,他因病被送进了309医院进行治疗。这一年,陈景润45岁,正值因《哥德巴赫猜想》一文声名大噪之际,外界将他视为传奇,而他自己却因病卧床,身体虚弱异常。

309医院的病房里,陈景润依旧保持着他一贯的习惯,手边总是摆放着一本数学书。他虽然病了,但脑海里关于数字的运算从未停止。与医院其他患者不同,陈景润的世界里似乎只有数学,那些堆叠的草稿纸,成为他此时最大的“精神寄托”。然而,命运的转折也在这间病房里悄然发生。

一天,一位身穿白大褂、神情冷静的年轻军医出现在病房查房。这名女军医名叫由昆,当时她只有29岁,比陈景润小18岁。由昆1971年从湖北医学院毕业,后来被分配到武汉的156医院工作。这段时间,她的任务是跟随资深医生学习并积累临床经验。

当由昆第一次进入病房看到陈景润时,这位大数学家并不像人们想象中的那样意气风发,而是显得苍白瘦弱。他的头发凌乱,衣着朴素,显然并不在意外表。可即便如此,陈景润的双眼里却透出一种专注而坚定的光芒,这种独特的气质让人很难忽视他的存在。

几天后,由昆接到任务,负责陈景润病房的查房工作。在与患者沟通时,由昆表现出一贯的专业与冷静。她耐心地询问病情,认真记录,随后给出治疗建议。与其他医生不同,由昆的态度既严谨又不失温和,这让病房里沉默寡言的陈景润第一次觉得有些“特别”。

然而,当时的由昆并不知道,她的出现已经在陈景润的内心留下了深深的印记。这个从未谈过恋爱、甚至连女孩子的手都没有牵过的“数学天才”,第一次感觉到了一种不同于数字世界的情绪。但陈景润的性格内向,他并不会也不善于表达情感,更不可能像普通人那样随意找机会聊天。

有趣的是,几次查房后,由昆逐渐注意到这个“特别”的患者。其他病人总是热情地询问医嘱,甚至与医生聊起家常,唯独陈景润总是安静地躺在床上,或者全神贯注地看书。他很少主动搭话,也不提出额外的要求,但每当由昆进入病房,他都会停下手中的书,认真听她的叮嘱。

几天后,陈景润的病情稍有好转,他被允许在医院内短时间活动。这段时间,他常常到医院的天台上走动、晒衣服,偶尔透透气。一天,他在天台上意外地看到由昆正靠在一旁,手里拿着一个收音机,正在练习英语口语。

事实上,陈景润的英语水平已经非常高,早年为了查阅大量国外数学文献,他掌握了英、德、法、俄等多国语言。他并不需要学习英语,但看到由昆认真学习的样子,他似乎找到了一个“接近她”的机会。

终于有一天,陈景润鼓足了勇气,缓缓走到由昆身边。他脸微微泛红,但还是郑重地提出:“我们可以一起学英语吗?”由昆有些意外,她没有立刻答应,而是找了个理由婉拒了他。

随着由昆结束了在北京309医院的进修,返回武汉继续工作。此时的陈景润已经恢复健康,回到数学研究所继续他的学术研究。两人分别后,陈景润依旧心系由昆,这段缘分也从未断开。然而,陈景润的性格内向,再加上繁重的数学研究,让他在情感表达上格外笨拙。

随着陈景润在学术界名声大噪,各种荣誉与头衔接踵而至,他成为了数学领域的焦点人物,几乎所有人都知道了“哥德巴赫猜想”的陈氏定理。然而,外界的光环下,陈景润依旧过着简单而孤独的生活。他的生活中,除了公式和数字,就只有那个让他心动的名字——由昆。

1980年春天,陈景润结束了在国外的访问讲学,回到了北京。当时,美国、英国等国家的科研机构曾多次邀请他留在国外工作,甚至许诺给他丰厚的待遇,但陈景润拒绝了。面对金钱和名利,他毫不犹豫地选择回到祖国。

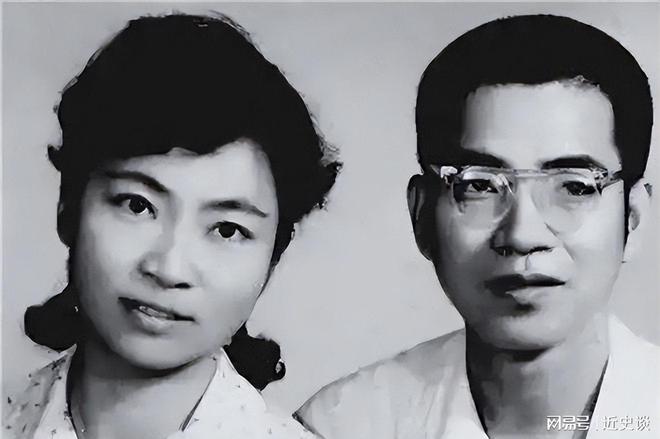

回国后,他做的第一件事便是写信给由昆,表达了希望与她结婚的心愿。由昆接到信后,将这件事告诉了家人。对于陈景润这位声名赫赫的数学家,由昆的父母表示了理解与支持。两人的婚事得到了家人和朋友的祝福,由昆收拾行囊,前往北京与陈景润团聚。

消息传开后,陈景润所在的单位也积极帮他筹备新生活,甚至给他分配了一套住房,作为新房。然而,出乎意料的是,当由昆赶到北京时,陈景润却突然反悔了。他的理由很简单:眼下正处于研究“哥德巴赫猜想”的关键时刻,生活中的任何琐事都会打扰到他,甚至影响他的学术进度。

在陈景润看来,结婚是一件大事,而眼下,他无法分心去顾及这些。时间一天天过去,陈景润也渐渐意识到自己“书呆子”式的决定给由昆带来了伤害。他虽然在数学领域聪慧绝顶,但在人情世故上却显得迟钝而固执。

他的同事们得知此事后,也纷纷劝他重新考虑,不能让这么好的缘分白白错过。1980年8月25日,47岁的陈景润与29岁的由昆在北京正式登记结婚。没有豪华的婚礼,没有铺张的宴席,两人低调地走到了一起。这段感情,从一开始就充满波折,但最终他们还是携手走向了婚姻的生活。

结婚后,由于工作原因,由昆依旧留在武汉,而陈景润则继续留在北京从事数学研究。两人长时间分居两地,但这并没有影响他们之间的感情。1981年,29岁的由昆怀孕,准备迎接新生命的到来。

这一年12月,由昆临产前,医生发现她需要进行剖腹产手术。面对这一情况,医生慎重地询问家属的意见,万一手术出现意外,该如何取舍。此时的陈景润正在北京研究所忙于工作,得知消息后,他含泪做出了“保大人”的决定。幸运的是,手术非常顺利,由昆母子平安。

儿子出生后,陈景润为他取名为“陈由伟”,这个名字饱含着他对妻子由昆的感激与家庭未来的期望。从这一刻起,陈景润的人生中多了一个全新的身份——父亲。

在由昆坐月子期间,陈景润每天排着长队为妻子购买鸡蛋和补品。那些年,生活物资并不充裕,尤其对于像陈景润这样从不擅长生活琐事的人来说,每一次排队都是一项考验。但他从未抱怨,而是将这些看作是自己应该为家庭做的事情。

初为人父的陈景润,虽依旧沉浸在数学的世界里,但生活中多了儿子,他的身份开始悄然发生变化。陈由伟的诞生,让这个沉默寡言的数学家脸上增添了几分温暖的笑容。

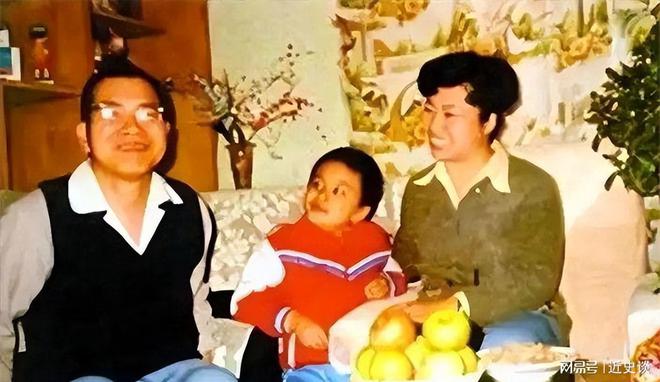

为了照顾妻儿,陈景润变得异常细心,甚至亲自排队为由昆购买鸡蛋、鸡肉等营养品补养身体,这在当时物资紧缺的年代十分不易。儿子陈由伟的童年生活相对简单。1983年,时任国家领导人的关怀帮助下,由昆被调到北京309医院工作,结束了两地分居的日子。

一家三口终于在北京团聚,陈景润的生活中开始有了家庭的温馨氛围。这时,陈景润已拥有了一套宽敞的五室一厅住房,条件得到了极大改善。1985年,陈景润再次遭遇意外。在拥挤的公共汽车上,他不慎被人群挤下车底,摔得昏迷不醒。

幸运的是,这一次他同样被及时送往医院救治,躲过了生命危险。但连续的健康问题让陈景润的身体逐渐虚弱,生活需要更多人的帮助。而陈由伟在这样的环境中成长,目睹了父亲身体状况的每一次变化,也见证了母亲日夜操劳的辛苦。

1996年,陈景润因病情加重离世,年仅63岁,15岁的陈由伟第一次体会到了至亲离世的痛苦。父亲去世后,由昆强忍悲痛,将全部精力投入到儿子的教育与生活中。为了陈由伟能够有更好的发展机会,由昆决定送他出国留学,选择了加拿大作为求学地。

到达加拿大后,陈由伟并没有因为父亲的名声而得到特殊照顾。他与其他普通留学生一样,从零开始适应新环境,独立生活。最初,他选择学习国际商务专业,但在学业深入后,他又改学应用数学领域,这或许与父亲的影响密不可分。

在国外求学的几年里,陈由伟通过自己的努力,逐渐适应并取得了优异的成绩。学成归国后,陈由伟没有走学术研究的道路,而是选择了创业。他在北京成立了一家医疗相关的公司,踏上了自己的人生轨迹。

事业逐渐稳定后,他开始承担起照顾母亲的责任。陈由伟从小目睹母亲独自支撑家庭,内心充满了对母亲的感激与敬重。他的成功也让由昆欣慰不已,多年的辛苦终于得到了回报。

陈由伟身高1米82,长相帅气挺拔,身上既有父亲的坚韧,也继承了母亲的温柔与细致。如今,他已成家立业,有了自己的家庭,但依旧保持着对母亲的关心与照顾。他每天都会抽出时间与由昆通话,逢年过节更是与母亲团聚,为这个曾经饱经风霜的家庭带来了新的生机与温暖。

1996年3月19日,陈景润因肺炎并发症在医院离世,终年63岁。这位为数学贡献了一生的天才,就此走完了自己坎坷而辉煌的人生。送别最爱的丈夫,由昆内心的悲痛难以言表,但她依旧坚强地站了出来,将陈景润未完成的家庭重担扛在肩上。

当时的儿子陈由伟年仅15岁,正是需要陪伴与教育的关键时期。从那时起,由昆便把全部的精力放在儿子的成长上,用行动履行了丈夫临终时的嘱托——一定要将儿子培养成才。2005年,由昆与儿子陈由伟一同将陈景润生前的手稿捐赠给了中国革命博物馆。

这些手稿见证了陈景润数十年如一日的数学研究历程,更承载着他无尽的智慧与心血。由昆的这一举动,也让陈景润的学术精神得以传承和延续,成为后人继续攀登数学高峰的重要资料。时间流逝,岁月的痕迹逐渐爬上了由昆的脸庞,但她的生活并未变得孤单。

陈由伟学成归国后,创办了自己的公司,并在事业上稳扎稳打,逐步取得成功。他虽然事业繁忙,但始终将母亲的生活放在心上,时常抽出时间陪伴她,或者通过电话向她问候。逢年过节,陈由伟总会与妻儿一同回到由昆身边,陪她度过温馨的团聚时光。

作为陈景润的遗孀,由昆并没有再婚。面对亲朋好友为她介绍的再婚对象,她始终婉拒,理由很简单:她的心中只有陈景润。由昆的晚年生活,虽然少了丈夫的陪伴,但她从未感到遗憾或孤独。

她将陈景润的一部分骨灰保存在家中,每到丈夫的生日和忌日,由昆都会坐在骨灰旁,轻声诉说家中的点点滴滴,仿佛陈景润从未离去。2006年4月4日,由昆回到厦门大学,站在陈景润铜像前,久久凝视着他那熟悉的身影。

站在雕像前,由昆的眼神中流露出难以掩饰的思念,但更多的是平静与释然。晚年的由昆生活简朴而安稳。她独自住在一套宽敞的房子里,拥有稳定的退休金,生活条件十分优越。每到清晨,她都会准时起床,在家中小阳台上整理陈景润留下的书籍与笔记,时不时翻阅这些泛黄的手稿。

2023年,由昆已经72岁。她依旧保持着规律而健康的生活,闲暇时喜欢在小区里散步,或者翻阅一些医学书籍。她与邻里的关系融洽,大家都知道这位温和慈爱的老人是大数学家陈景润的妻子,也都敬佩她为家庭所付出的无私贡献。