9月30日,2024年度中国政府友谊奖颁奖仪式在人民大会堂隆重举行,一共有100位外国专家获中国政府友谊奖。

改革开放40年来,累计有上百万人次的外国专家来到中国工作,在推动中外科技文化交流、高层次人才培养等方面都发挥了重要作用。

比如陈省身,国际数学大师、著名教育家、20世纪世界级的几何学家,被杨振宁誉为继欧几里德、高斯、黎曼、嘉当之后又一里程碑式的人物。

在1984年至1986年受聘担任武汉柴油机厂厂长期间,引进国外以质量、市场为核心的管理理念,改变了工厂管理落后、质量低劣的面貌。

再比如乌克兰航空动力专家瓦西里·津琴科,这可是位重量级的角色,AN124以及世界上独一份的AN225都是由他亲自操刀设计的。

目前,有超过10000名外国专家正在中国从事研究,其中华裔1000多人,欧美的数百人,而日本的最多,达到了8000多人!

很多人可能感觉有点奇怪,咱们听到的中国专家跑到国外去研究的事情比较多,怎么现在这么多外国专家往中国跑了?

而且,不仅小爱同学,不管是苹果公司的Siri,还是阿里集团的天猫精灵,以及亚马逊的Alexa,用的技术都是波维开发的Kaldi系统。

丹尼尔·波维出生于圣地亚哥,从小就有天才称号,一进入大学就开始研究语音识别,师从著名语音学家、计算机科学家马克·利普斯教授,一口气读到博士。

而且波维还首次将深度学习应用于语音识别领域,提出了“深度语音识别”的技术,取得了超过传统方法的准确率,这一系统名叫Kaldi。

约翰霍普金斯大学所处的巴尔的摩市,黑人比例很高,而美国的环境大家也很清楚,警方看待黑人,其实和看待犯罪分子没什么两样。

2019年美国就发生了1930起针对黑人的袭击以及语言歧视案件,美国警方将其归纳为“种族主义仇恨犯罪”。

所以,开放非法移民(新选民),制造铁杆票仓(黑人+LGBT),把美国搞的乌烟瘴气,而可以趁机浑水摸鱼拿选票。

偏偏,搞的这些事,都是政治正确,非常符合白左群体价值观,在天真的大学生群体中很有市场。

于是,2019年4月,约翰霍普金斯大学同意警方校园内设立警察局,并与移民及海关执法局签署培训合约。

本来吧,这种抗议非常正常,但谁想到,学生们越玩越来劲,看到学校不妥协,就把学校的科研楼给封了!

但是这样一来,学生们炸了,学生可不管你进楼是干啥,反正你破坏学生们的行动,你就是种族歧视的支持者!

波维本来以为,等这事过去了,该怎样还是怎样,但万万没想到,4个月过去,他等来的不是返岗通知,而是一份解聘书。

因为有人把波维可能入职Facebook的事情上了网,于是各种抗议信件如雪片一样飞向了Facebook。

结果Facebook的立场也变了,之前还十分热情的HR却反而支支吾吾起来,最后提出了个条件,要求波维先道歉,再入职。

于是Facebook又提出了另一个方案,先入职,但有6个月考察期,看看社会影响,再确定能否转正。

于是,他在社交媒体上宣布,自己想去中国公司或高校任职,因为“中国人没有美国式政治正确,与中国人相处更加轻松”。

最终,丹尼尔·波维选择与小米签署合作协议,中国就这样因为美国的政治正确,意外收获了一个世界级的科学大牛。

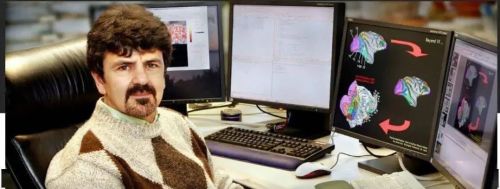

比如,2022年,德国“马普所”的顶级脑科学专家洛戈塞蒂斯宣布带领自己的7人科学团队前往中国,加入中国科学院。

“马普所”全称“马克思·普朗克研究所”,地位相当于德国的中科院,这里聚集了全德国最顶尖的科学家,共培养出了38名诺奖得主。

甚至还有个激进的绿党成员,偷偷混进了实验室,拍摄到了洛戈塞蒂斯用电极刺激猴子的大脑,导致猴子呕吐的视频。

他们组织了十几个环保组织、动物保护组织、人权组织,围攻了“马普所”,把“杀人凶手”洛戈塞蒂斯抓出来批斗了一番,还把它告上法庭。

洛戈塞蒂斯的研究属于科学范围,他本人无罪,但用猴子实验是非常不道德的,从此以后德国禁止再用猴子做任何实验。

“马普所”害怕环保组织找茬,也不敢再给他资金支持,而且因为不让用猴子做实验,洛戈塞蒂斯的研究也没法进行下去了。

一怒之下带着自己的团队来到了中国,组建了“国际灵长类动物研究中心”,一下子将中国脑神经科学水平提高到国际水平。

其实也不尽然,但中国没有那么多乱七八糟的政治正确影响正常科研,对科学家来说,就已经是非常完美的科研乐土了。

早在1976年,藤岛昭携手其导师本多健一,将二氧化钛与铂金属巧妙融合,随后将这份混合物投入水中,接下来的一幕简直令人叹为观止——

不仅可以用于工业生产,而且还可以反过来使用,比如光触媒,轻轻一喷,阳光一照,就可以除去家具的甲醛等等。

此人本是东北大学教授,来到中国后是中国科学院分子植物科学卓越中心的组长,在上海联合中心建立了自己的团队。

这是一个管理学术语,通过将资源集中在公司当前擅长或认为未来应该擅长的业务和领域来获得竞争优势。

日本政府在学术界搞“选择集中”,无非就是想在资金有限的情况下,尽量保证重点项目,推动特定的科技领域和机构达到世界一流的水平。

日本人这么搞,初衷是好的。但问题在于,这对那些没有列为“重点项目”的科学家来说,那就是灭顶之灾!

政府官员不懂学术,显然是不行的,那么最后往往就是几个科研圈的大佬坐在一起一商量,就把科研项目给“集中”了。

在中国,科技部门只管拨款,而研究方向除了个别领域之外,其他的都放权给科研单位,这就创造了一个允许自由研究的环境。

2023年,中国研究与试验发展(R&D)经费投入总量突破3.3万亿元,达33357.1亿元,比上年增长8.4%。

上文提到的土木大神上田多门就说,“研究环境非常好,拥有日本大学买不到的先进设备……无论是在研究设备上,还是在一些课题的研究成果上,中国已经领先于日本。”

有了充裕的资金支持,热心钻研技术的学者,才能真正心无旁骛地去做研究工作,这是日本现有科研制度下,怎么也做不到的。

在冷战时期,美国为了应对苏联压力,成立了ARPA(高等研究计划局),这就是后来大名鼎鼎的美国国防部高级研究计划局DARPA的前身。

DARPA下设六个办公室,分别负责生物与计算机技术、电子与芯片技术、协调研发与军方需求等工作。

为啥?因为根据政策,政府出钱的研究成果,所有权归政府,这样一来,研究机构得不到好处,自然也就没动力。

《拜杜法案》诞生于70年代,那个时候越战刚刚结束,石油危机肆虐,通货膨胀、失业率猛增,美国曾经骄傲的汽车和电子产业也被崛起的日本打得节节败退。

为此,伯奇·拜赫和鲍勃·杜尔两位议员联合提出了《小企业非营利组织专利程序法》,也就是后来为人所熟知的《拜杜法案》。

对大学来说,政府出钱搞研究,研究成果是自己的,自己能卖给企业赚钱,赚来的钱还能自己用,不用分给政府,简直太爽了!

而对企业来说,自己出钱搞研究,只要搞出研究成果,无论是自己开发商品还是卖钱,都是稳赚不赔的生意,简直太划算了!

说白了,《拜杜法案》的核心理念是以产、学、研的协作,让大学可以保留发明的所有权,企业也可以将发明商业化来获得利益,以此来激励基础科技创新研发,用科技创新来带动经济复苏。

据统计,《拜杜法案》已推动美国经济产出提高了1.7万亿美元,支持了590万个工作岗位,并帮助催生了14000多家初创公司。

第一是政府,包括国防部(DOD)、能源部(DOE)、国家航天航空局(NASA)、国立卫生研究院(NIH)、国家科学基金会(NSF)等机构。

根据各自的职能宗旨和任务目标,对不同学科领域或不同类型的研究(基础研究、应用研究和开发研究)予以支持。

比如仅在2017年,美国政府通过国立科学基金会(NSF)、国家卫生研究院(NIH)和能源部(DOE),总的研究和开发经费为4960亿美元,主要集中在生命科学、物理学、化学、计算机科学、材料科学、数学等。

比如阿斯利康,在波士顿BioHub研究中心成立的阿斯利康孵化器,为入选的生物医学研究初创公司提供实验室和指导,每年的研究资金高达百亿美元。

还有杜邦公司,拥有一个被称为“stdupont”的秘密实验室,专门研究业界的前沿科技,每年的科研资金同样高达几十亿美元。

咱们假设,如果你是大学(科研机构),在向政府申请科研项目资金的时候,是优先申报那种快出成果而且能马上卖给企业的科研项目呢?

现在无论是研究机构还是资本都想用科研来赚快钱,那么那些从事基础研究的科学家,还能拿到资金吗?

甚至那些本身就从事应用研究的科学家,也不得不屈从于资本的意志,去搞一些诸如AI、区块链、超导等等。

行政驱动型固然有缺点,比如外行指导内行、官僚化以及效率等问题,但在科研方向上,不会像资本驱动型那样唯利是图,而是舍得在基础科研上投资。

比如著名的物理学家戴维布拉迪,他研究的方向是CCD电子工程,通俗一点就是研制摄像头的传感器基础理论。

但因为研发方向调整,美国人认为当时的CCD像素已经够高了,足以满足精确制导炸弹的需要,所以就把他的项目给砍了。

中国对戴维很重视,昆山政府与他取得了联系之后,不仅给了他科研资金,还将他选入了“江苏省外专百人计划”名单。

而高精度的摄像头,提供的像素信息远超普通摄像头,通过这种摄像头优化的智驾算法,直接帮助中国智驾汽车如虎添翼了。

不仅仅如此,这种超级相机还能和5G、物联网、天网、作战机器狗等等技术相结合,应用到航天、社会、军事各个领域。

我们可以预见,随着经济的发展,中国科研机会和科研投入必将继续增加,对外国专家的吸引力也越来越强。