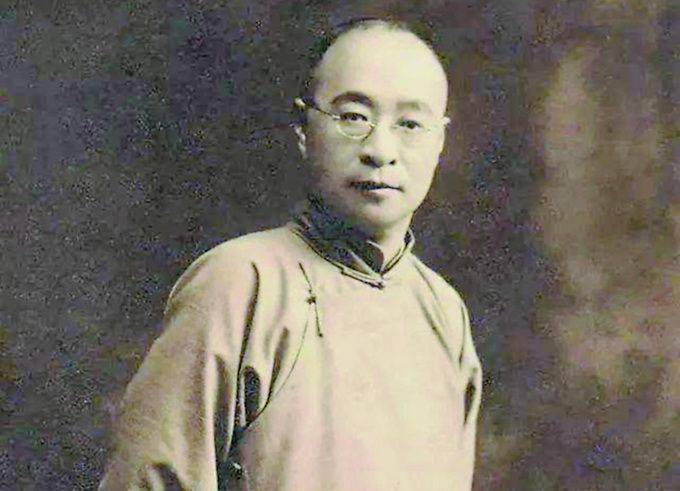

五十年前的8月22日,一代名医施今墨先生逝世。近日,施今墨逝世五十周年纪念会在同仁堂健康大兴基地零号店举办,施今墨的家人以及众多弟子齐聚一堂,缅怀中医泰斗施今墨的光辉一生。

早在上世纪三四十年代,施今墨就凭着高超的医术享誉京城,他也被称为“京城四大名医之一”。 更重要的是,施今墨还是一位教育家。1931年,他创办了华北国医学院,先后培养出马继兴(8月22日刚去世,享年94岁)、哈荔田、祝谌予、董德懋、袁家玑、李辅仁、吕仁和以及吕景山等一大批中医大师,为中医的存续发展做出了杰出贡献。

施今墨的一生,远非“名医”二字就能简单概括。出生于晚清的施今墨,见证了中国近现代历史上最为波澜壮阔的一段岁月。时代的风云变幻,也让施今墨立下了“不为良相,即为良医”的抱负。终其一生,施今墨时刻保持着儒家知识分子的“家国情怀”,在他不遗余力治病救人的背后,人们看到的正是他那“翩翩君子”的形象。

现年74岁的施小墨,精神矍铄,声音洪亮。在施今墨逝世五十周年纪念会上,对于父亲施今墨的追思,他是从“死亡”这个字眼入手的。他讲述了父亲在晚年预立遗嘱的往事。

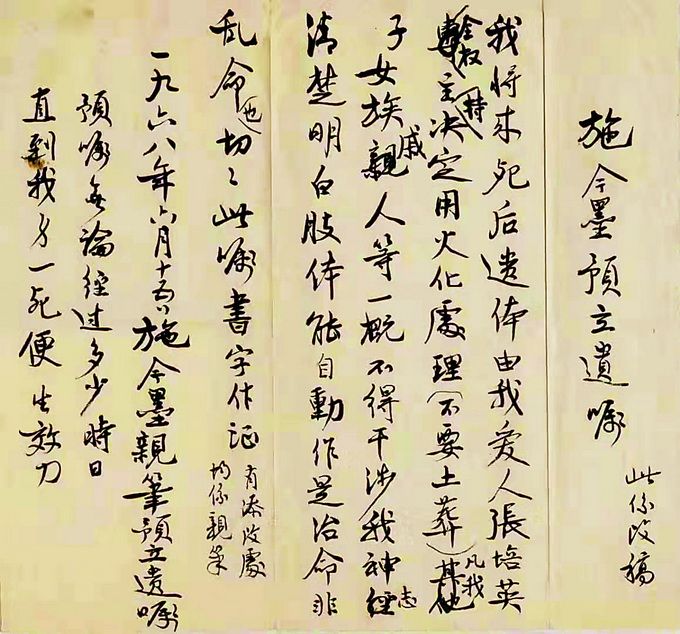

上世纪30年代初,北京香山出现了第一座现代意义上的公墓——万安公墓,一直坚持“创新”的施今墨,也响应新潮流,在那里购得一大片土地,作为家族墓地。上世纪六十年代末,随着社会的发展,在党中央一次重要会议上,毛主席、朱委员长以及周总理都带头提倡火化,移风易俗。身患重病的施今墨听到新闻后,积极响应中央号召,亲笔预立了死后火化的遗嘱。立完遗嘱后,施今墨还赋诗一首:“人死如归本自然,不声不赴亦休闲,扬灰尤胜留瓶匣,不入万安旧墓园。”施今墨对于人生的豁达,跃然纸上。

除了这份遗嘱,施小墨还提供了一份新的材料:施今墨写给北京医院的遗嘱。在给家人预立遗嘱后不久,施今墨又给北京医院写了一份遗嘱,希望死后能够将遗体捐献给北京医院,用于研究。这也正是施今墨去世这么多年,人们仍然铭记他的重要原因:在他高超的医术背后,还有深厚的家国情怀。

这份家国情怀,与施今墨青年时期的经历有着莫大关系。1881年4月16日,施今墨出生于贵州(其祖父赴云南任曲靖知府途经贵州),故名毓黔。施家世代为官,因此施今墨从小接受了良好的传统文化教育。他不仅练就了一手深有功底的书法,而且熟读经史典籍,打下了极好的诗词歌赋、翰墨文章的功底,更重要的是,修身齐家治国的儒家思想在内心悄然生根。

1902年,施今墨进入山西大学堂(山西大学前身)学习,并开始接受进步思想的熏陶。1906年毕业时,施今墨保送进入京师进士馆,即后来的京师法政学堂学习。在北京读书期间,施今墨认识了同盟会领袖黄兴,并经黄兴介绍加入了同盟会。

施今墨年幼时因母多病,曾立志学医,在13岁时,就跟随舅父、河南安阳名医李可亭学习中医。因此,参加同盟会后,施今墨以行医为掩护,追随黄兴为推翻清王朝统治而积极奔走。1911年辛亥革命后,他作为山西代表还参加了孙中山在南京的就职大典。此后,施今墨返回山西,一面行医,一面积极参加社会活动,宣传进步思想。

1921年,施今墨对于官场的尔虞我诈深感失望,最终决心脱离官场。他怀着“不为良相,即为良医”的决心,正式悬壶从医,并改名为“今墨”。也正是在这一年,施今墨回到北京,在宣武门内茄子胡同(今新华社一带)挂牌应诊,开始了自己的行医生涯。从1921年悬壶行医到1969年去世,在长达四十多年的行医生涯中,留下了无数治病救人的佳话。施今墨用毕生的努力,实现了“不为良相,即为良医”的抱负。

在施小墨眼中,父亲是一位医术高超的医生,更是一位有着极高文学修养的文人雅士。如今年届七旬的施小墨,仍能深情地背诵父亲当年写下的精彩诗文。

1924年,满怀忧国忧民之情的施今墨,难掩对于动荡时局的失望之情,写下《甲子十月望夜宣化道中》一诗:

施小墨说,因为工作关系,父亲常常失眠。但父亲不以为苦,反觉得是一种“乐事”。父亲还为此写过一首诗:

上世纪六十年代初,施今墨全家迁出自己位于东绒线胡同的私宅。几年后,老人有感而发,写下了一首《忆绒线胡同院内丁香花》的诗:

全诗以丁香花为寄托,借花开花落感叹世事无常,情绪含蓄而凝练,读之令人动容。念完这首诗,施小墨告诉记者,他们曾经生活的院子如今还在,只是里面住着十多户人家,他们正在向相关部门申请,希望能将院子建成施今墨纪念馆,以期更加全面地展示施今墨对于中医的贡献。

施今墨不仅爱写诗,因为从小研习书法,他的书法同样器宇轩昂。施小墨说,书法家萧劳(1896-1996)曾对父亲的书法作品这样评价:“施今墨不做医学家,做个书法家也是相当有造诣的。”

在纪念会现场,还有施今墨先生的众多后辈,追忆与老师的诸多往事,人们也从更多侧面感受到施今墨的高尚人格。

曹治安老先生尽管已是一百零一岁高龄,但谈吐自如,思维清晰。他于1942年至1946年就读于施今墨创办的华北国医学院。1943年6月19日,在熟人的介绍下,得以拜施今墨为师。他清楚地记得,当时的拜师礼是在东华门大街路北华宫西餐厅举办,当时老师大病初愈,就请了老师家里人一起小聚。勤奋好学的曹治安颇受老师器重,毕业后还在老师家里住了半年。

1956年2月5日,施今墨出席全国政协二届一次会议。期间,毛主席宴请各界人士。施今墨与医界名家张孝骞、林巧稚、黄家驷等人也在应邀之列。毛主席对施今墨说:“我青年时就熟知你的名字,你是南北驰名的名医,希望你对祖国医学事业多做贡献!”毛主席当着在场的西医来宾,风趣而语重心长地发问:“你们同行是不是冤家呀?”施今墨回答:“主席,我们团结得很好,互相尊重,互相学习。”

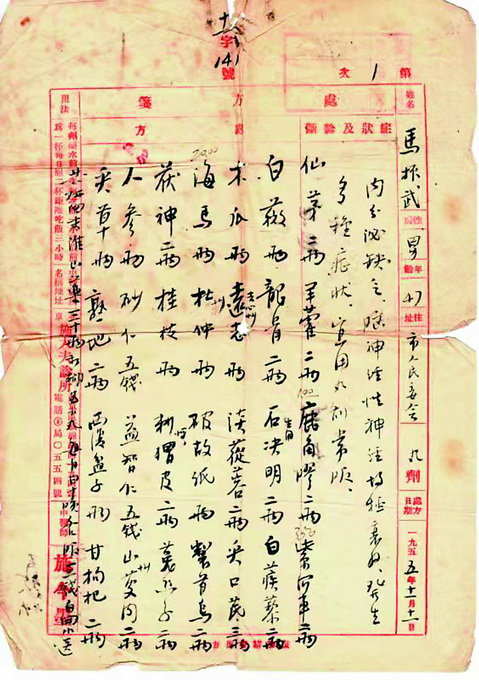

施今墨所说并非虚言。早在这之前,他就与张孝骞结下了深厚的友谊。1948年12月,施今墨接诊一位沈姓年轻病人。经过中医的诊断,施今墨建议病人到协和医院请西医帮助会诊,他提笔给张孝骞教授写了一封信,要徒弟薛培基持此信陪该患者去协和医院,请张教授看看病人是否患了“进行性肌萎缩”。张孝骞接诊后,对患者进行了仔细检查,并确诊为西医所定义的“进行性肌萎缩”。张孝骞告诉薛培基:“病人尚处于疾病的初级阶段,临床体征并不明显,施先生仅凭物理诊断的细微变化,就能判断出这么严重的疑难大病……你回去转告施先生,改日我定登门拜访。”

此后,施今墨和张孝骞两人便经常交往、互相会诊。施今墨还把自己的爱徒薛培基介绍到张孝骞门下,学习西医。施今墨的那位爱徒薛培基,正是薛钜夫的父亲。

值得一提的是,施今墨与同仁堂颇有渊源。当年同仁堂的经理乐松生,常去拜访施今墨,施今墨也到同仁堂出诊。1959年,施今墨将十大验方无偿献给国家,并指定同仁堂通过中药方式制作药品,为广大老百姓带去健康。

施家与同仁堂的交情一直持续到现在。1959年,施今墨在全国政协上提出了在未出现病症时就进行预防的理念。继承其衣钵的施小墨,秉承中医“治未病”的理念,近几年也开始从单独的治病向健康预防转变。施家两代人的医疗理念与同仁堂健康零号店提出的“医养结合”新理念极为契合,因此,施小墨将父亲去世五十周年纪念会设在同仁堂健康零号店举办。在他看来,这是一件有着重要意义的事情。

在纪念会上,施小墨说了一段感人至深的线年人们就忘记我了。父亲有很多话,是很有预见性的,但这句话他说得不准,他去世五十年了,还有这么多朋友,这么多学生,甚至这么多患者深深地怀念他。他用实际行动告诉我们,只要为人民做好事,人民就不会忘记他。

近日,一段医生手术后豪饮葡萄糖吊瓶的视频在网上走红,有部分网友质疑“这水谁付钱”。 据悉,该名医生名叫郑涛,是陕西西安某医院神经外科医生,他表示,当天在做一台脑干出血的手术,凌晨4点刚下手术台,由于手术中途不能喝水,当时嗓子都快冒烟了,就直

腌制泡菜的容器、父母求来的“偏方”、一次平常的消毒……这些看似普通的物品与操作最终却成了致命的元凶。 在朝阳医院职业病与中毒科,“解毒医生”宋玉果寻找致病元凶。 “许多患者得了找不到病因的毛病,这时候他们到我们这儿来追根溯源了!”北京朝阳医

今天,是第三个中国医师节,400多万中国医生的专属节日,他们白衣执甲、无畏逆行,他们用职业精神与病毒搏斗,他们以仁爱之心来护佑生命,今天是他们的节日,让我们说一声:白衣战士,节日快乐! 因为疫情,今年的医师节意义非比寻常。 面对突如其来的新

2020年8月19日是第三个“中国医师节”,今年节日主题是“弘扬抗疫精神,护佑人民健康”。今天上午,北京市卫生健康委员会举行“中国医师节”庆祝活动,200名白衣天使被授予第七届北京优秀医师称号。 资料图,新华社供图 在新冠肺炎疫情防控中,首

任洪渊女儿任汀证实,8月12日晚9时49分,著名诗人、批评家、学者,北京师范大学文学院教授任洪渊先生逝世,享年83岁。 任汀告诉记者,她父亲今年5月初发现胃癌晚期,曾进行过化疗,后选择进行保守治疗。“他是一个理性的人,一直以来都知道病情。他

近日,贵州贵阳一16岁女孩术后怕疼不配合康复训练,被主治医生在病房当场训哭。据了解,女孩腿部在4岁变形,10多年缺乏治疗已经是5级残疾状态。这一幕被医助拍下发到网上,网友纷纷给李医生点赞。李医生称,手术很成功,哪怕女孩流泪也要锻炼。 网友评

从古至今,咏花的诗词可谓车载斗量,很难统计出精确数字。花是植物中的精灵,人人见而爱之;富有才情的文人雅士,更容易被花拨动心弦,各种诗句随即从他们的笔端汩汩流淌——“桃花开东园,含笑夸白日”“感时花溅泪,恨别鸟惊心”“忽见寒梅树,开花汉水滨”

“是个狠人!”“请收下我的膝盖!”近日,四川遂宁一位医生自己用左手给右手开刀做手术的事引发网友各种膜拜,7月16日晚,记者联系上这位神奇的医生,他是四川遂宁第一人民医院的骨科医生曾江华。“之前右手患桡骨茎突狭窄性腱鞘炎,拇指都抬不动,很疼,

近日,黑龙江哈尔滨西城红场室外,一名男子突然倒地,身体抽搐,自主呼吸和脉搏停止。哈医大附属第三医院医生项丞刚好路过,立即上前施救。施救过程中,项医生眼镜都被甩落在地上。三四分钟后,倒地男子脉搏和自主呼吸终于恢复! 网友评论: 延伸阅读: 你

清晨6时,在北京清华长庚医院的“往生室”里,一场简短而温暖的遗体告别仪式正在进行。通过亲友们的娓娓讲述,一位老人的一生画上了圆满的句号。肃立的人群中,有几位身着白衣的大夫,静静聆听、鞠躬告别。他们是由北京清华长庚医院疼痛科执行主任路桂军领衔