导师们万万想不到,他们含辛茹苦带出来的95后、00后研究生,正在小红书展开一场“学术猪八戒”的土味狂欢——

“学术会议之日,便是俺老猪现形之时。”旁人来参加高端学术会议,都是铆足了劲儿往大佬们身边蹭,在结识人脉的同时,疯狂汲取最前沿的学术果实。

“学术猪八戒”们则不同,主打一个吃吃喝喝——早上醒来一顿酒店自助,午餐一顿高端料理,下午的报告会间隙有精美茶歇,运气好的话,晚上还能上桌蹭到一顿晚宴。

本来,能让导师带出去参加学术会议的都是得意门生,被寄予拓圈的厚望。至少,也该是令大佬们眼含热泪、感慨后生可畏的青年才俊形象。

但看到听报告时两眼昏花、社交时唯唯诺诺,却转而在茶歇区大快朵颐、连吃带拿的“显眼包”学生后,亲导师都想自戳双目,从此相忘于江湖了。

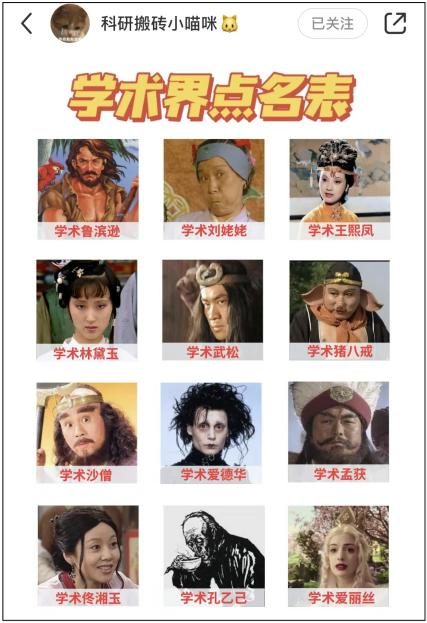

不知从什么时候起,学术圈的年轻人开始对那些经典形象下手了。从“学术妲己”“学术姜子牙”“学术鲁滨逊”“学术刘姥姥”“学术浩克”......再到现在的“学术猪八戒”。

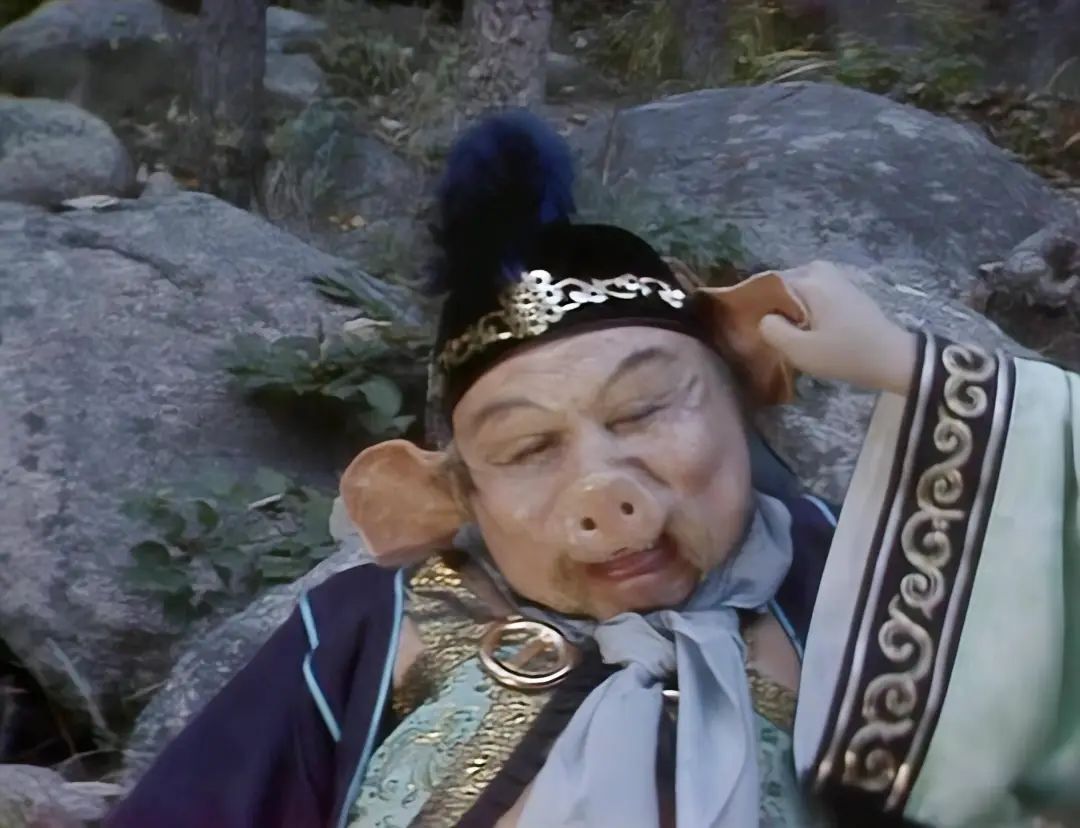

作为一只合格的“学术猪八戒”,主攻神通就是吃吃喝喝。“报告只听懂一场,茶歇一直往下炫。”“净坛使者强势上线!”.......

对“八戒”们而言,SCI投递的生死线,不及学术会议上主持人一句“茶歇”变现;在实验室夜以继日的拼搏姿态,不及会议间隙冲向茶歇区的抢食自在。

一般而言,为创造一个良好的交流环境,会议举办方会悉心照顾到与会学者衣食住行的方方面面——精心安排的学术报告、惬意舒适的居住环境、丰富可口的伙食......这便给了一些命定“猪八戒”们可乘之机。

又为什么偏偏是猪八戒呢?各类经典名著、影视作品中好吃懒做的角色不少,为何猪八戒能独享这份专宠?

才二十出头的年纪,就要把头发梳成大人模样,在竞争激烈、“硝烟”四起的学术圈摸爬滚打,时刻准备好接受智商与现实的双重爆碾。这对年仅300多个月的95后、00后来说实属残忍。

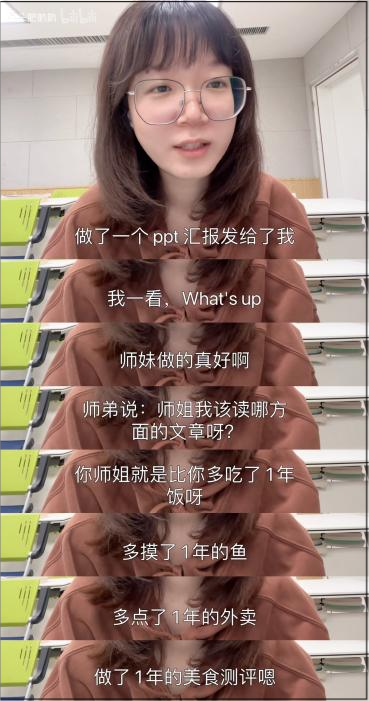

面对师弟师妹的强势请教,他们以严谨的科学态度诚实回应,主打一个实事求是:“师姐就是比你多吃了1年饭呀,多摸了1年鱼,多点了1年外卖,嗯”;

遇到不会做、做不了的难题时,他们也将猪八戒的精神发挥到底,有事就找大师兄,实在找不到人就明天再搞;

身处进退两难的被迫营业窘境时,也由内而外散发着猪八戒的自信,除了蹭吃蹭喝,就是和大佬蹭合影,毕竟人出门在外,身份是自己给的;

因学术能力低下愧对导师,一边哀号着“对不起导”,一边默默把IP名改为“想做学术猪八戒”,上演一出“当猪之心路人皆知”的阴阳大戏;

“导师一辈子都要靠这个吃饭,我只是在这里帮他三年罢了。”眼瞅着导师三更半夜做项目、读文献、改论文,“八戒”们手中的短视频照刷不误,师生关系主打一段“平行线爱情”;

一旦在互联网上自我诊断为“学术猪八戒”,就会有一群“八戒”涌来抱团取暖。倘若不小心让导师社会性死亡了,评论区立马便会出现一众难兄难弟,上演对导师的集体道歉。哪位导师看了不得哭诉一声:“这到底是我的福,还是我的孽”;

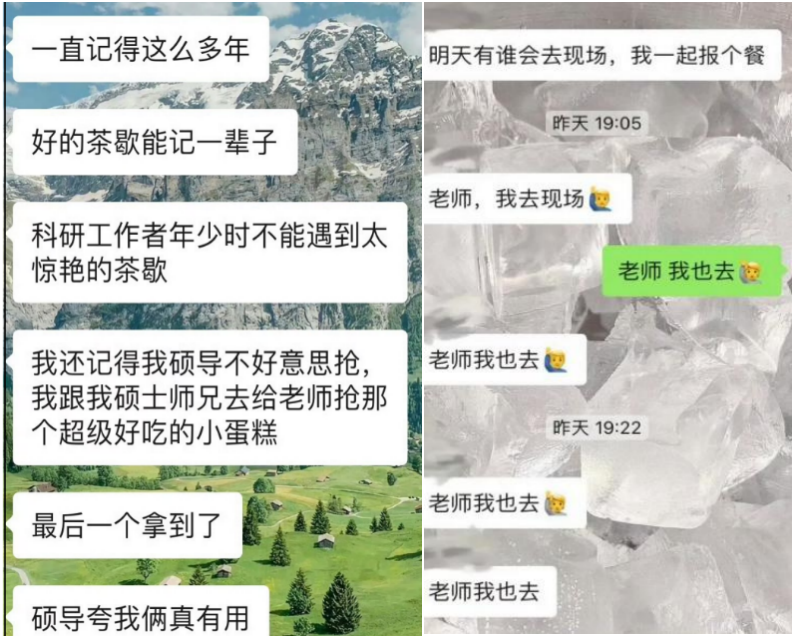

当然了,也有更机灵的导师转而采取“打不过就加入”的策略,以“富养研究牲”的为师智慧,成功打入“学术猪八戒”的组织内部,再反手杀他们个“釜底抽薪”。

他好吃懒做,习惯性摸鱼,修行更是欠佳。本事和悟性比不上孙悟空,踏实勤劳比不上沙和尚,净给师父惹来麻烦。某种意义上看,猪八戒甚至算不上一个正面角色。

那些曾憎恶八戒、质疑八戒的人到头来会发现,其实八戒才是最像普通人的那一个。年轻人惊觉,八戒的那份自洽和率性,在日益激烈的社会竞争下显得多么可贵!

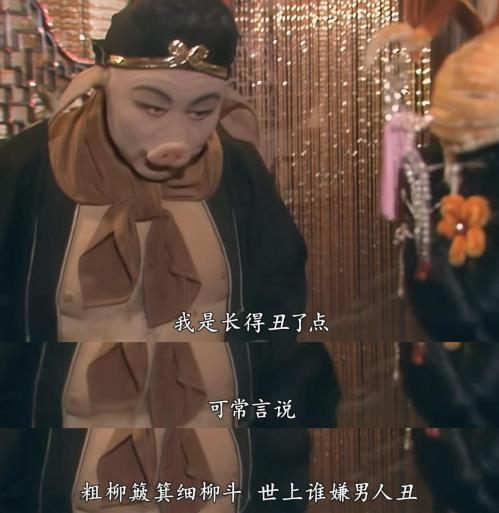

更重要的是,在面对频频袭来的否定和歧视时,猪八戒从不自我怀疑。相反,他是天生的乐天派,拥有绝对的自信:

试问,有哪个科研打工人不想活成“学术猪八戒”呢?又有哪位打工人,不想拥有一位猪八戒这样能够稳定输出快乐、贡献笑料的治愈系工友呢?

猪八戒在互联网上还有一个莫名其妙的标签——很多人戏称他为“解构主义大师”,以此来突出他“热衷拆台、善于拆台”的能力。

在诸多语境中,原本严肃深刻的说教话语,被猪八戒三下五除二地“解构”成了令人忍俊不禁的大白话。看似毫无逻辑,细品之下却有一番“俗到通透”的味道。

当我们拉远镜头,观察背景板,便会发现95后、00后们正在借助互联网,用自己的方式对学术进行着一场“解构”运动,为权威及教条祛魅。

他们将那些本应是压力源的优秀同门解构为“学术搭子”,以“万物皆可搭”的心态,把沉重、艰难的科研动作轻盈化;

用“假如说真话”和“你以为vs实际上”的通用叙述结构来呈现一些现实处境和未经雕琢的真心话......

事实上,那些自称“猪八戒”的学术小白们,最初也只是借八戒的设定来淡化自己身处高端学术会议却手足无措、交流无门的窘态罢了。

这些人设更像是专属于年轻人的一块“遮羞布”——以自嘲之名,化解他们身处学术社交场鄙视链底部的尴尬处境。

“猪八戒”虽天资不足、性格顽劣,但在这条历经千辛万苦的取经路上,他吃的苦、获得的成长并不比旁人少。

正如那些自称“学术猪八戒”的研究生们,再怎么发疯、放飞自我,也总会酸溜溜地在帖子末尾标注一句:

![中国科学报]学术谱系如何跳出“近亲繁殖”怪圈](https://baiqite.cn/zb_users/theme/maoc_jianlan/images/ran/1.jpg)