近日,一则关乎生命奇迹与社会伦理的重大事件在华夏大地引发热议——浙江省成功安全转移了2万枚来自不孕夫妇的试管胚胎。这一壮举不仅彰显了我国在辅助生殖技术领域取得的卓越成就,更将公众的目光聚焦于试管婴儿技术背后深藏的伦理与法律议题,揭示了科技进步与社会规则间亟待调和的微妙张力。

在全球范围内,不孕不育问题日益凸显,成为无数家庭无法回避的现实困境。在此背景下,试管婴儿技术犹如一盏明灯,为无数渴望拥有孩子的夫妇照亮了希望之路。浙江省作为我国生殖医学研究与应用的前沿阵地,近年来在政策扶持与技术创新的双重驱动下,试管婴儿技术发展迅猛,为众多家庭圆梦。然而,伴随着技术的进步,如何妥善管理和处置数量庞大的试管胚胎,成为一道亟待解决的社会考题。

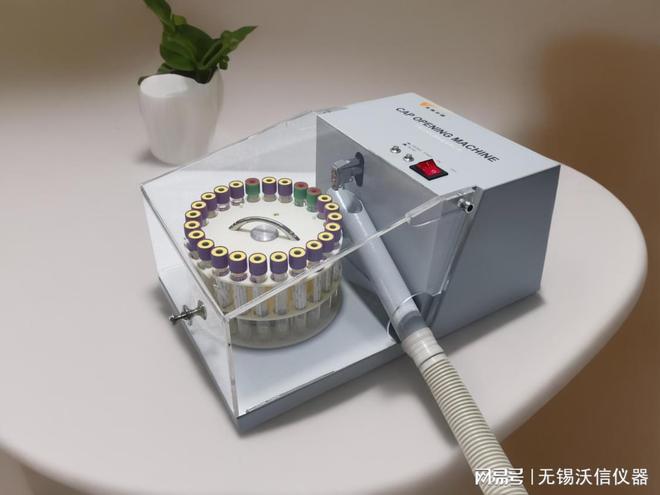

此次浙江安全转移2万枚试管胚胎的过程堪称医疗史上的壮丽篇章。医疗团队运用尖端冷冻保存技术,小心翼翼地将这些承载着无数家庭期待的生命种子从一处实验室转移到另一处更为先进的设施。面对技术难题与时间压力,他们凭借精湛技艺与坚定信念,成功完成了这项看似不可能的任务。专家们对此给予高度评价,认为此举不仅保障了胚胎的安全,也为我国乃至全球生殖医学树立了新的标杆。

公众对于这一事件的反应热烈且多元。一方面,众多正在接受试管婴儿治疗的家庭感同身受,他们既为胚胎的安全转移欢欣鼓舞,又对自身未来能否顺利孕育新生命充满期待与焦虑。社交媒体上,关于“试管胚胎迁移”的话题热度飙升,引发了关于生命权、伦理道德、法律界限等深层次讨论。不孕夫妇们的真实故事被广泛传播,他们的坚韧与期盼深深触动了大众的情感神经。

试管胚胎的安全转移,无疑将伦理与法律的探讨推向了风口浪尖。胚胎是否具备生命权?其所有权归属何方?隐私保护如何落实?这些问题在法律界引起了激烈辩论。有学者指出,尽管现行法规对胚胎的法律地位尚无明确界定,但尊重生命、保护隐私、维护家庭权益的原则应贯穿于相关政策制定与执行之中。各方观点碰撞交融,共同勾勒出一幅科技、伦理与法理交织的复杂图景。

展望未来,试管婴儿技术的发展趋势与相关政策走向备受关注。随着技术的日臻成熟,我们期待看到更为完善的生命孕育保障体系,包括更严格的胚胎管理规定、更全面的患者权益保护机制以及更具前瞻性的法律法规。同时,社会各界需共同努力,推动公众对生育健康问题的认知提升,营造理解与尊重多元化生育选择的社会氛围。

浙江2万试管胚胎的安全转移,是一次科技力量与伦理责任的深度对话,更是对人类在生命创造道路上不断探索与反思的生动写照。它警示我们,科技进步不仅要服务于人类福祉,更需在伦理道德与法律法规的框架内稳健前行。让我们携手关注生育健康,共筑尊重生命、守护希望的美好未来。返回搜狐,查看更多