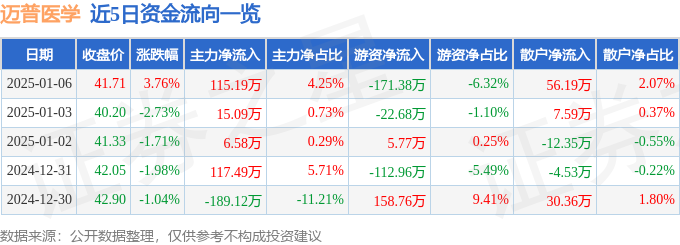

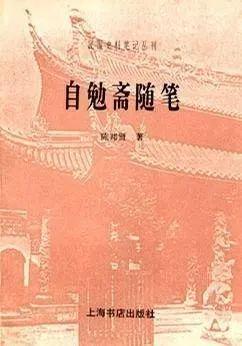

陈邦贤先生在他的民囯文献汇编《自勉斋随笔》书中记载着《两个建设的能手》一文:“在江苏教育界中以建设称能的有两个人,一个是已故江苏省立第八中学校长李更生先生,他做事有魄力、有胆量,为了八中的新校址,曾经和军阀时代的黄振魁旅有过一场奋斗。一个便是黄质夫先生,他的建设能力之强,为全省冠。他在界首乡师,给界首建设了多少的房屋和树木。他到了栖霞乡师,便把学校建设得如公园一般,使游览栖霞的人,没有一个人不钦佩他的建设能力。我常常对他说笑话,如栖霞寺的和尚给他做,他必定把栖霞山建设一个很伟大的风景区出来。他是一个研究园艺的,只要有几颗青菜,便布置得非常的美丽。他的建设,都是生产建设,他学校每年所出产的番茄、西瓜、红薯等,年年都感觉过剩,这又是过去值得钦佩的一个人”。

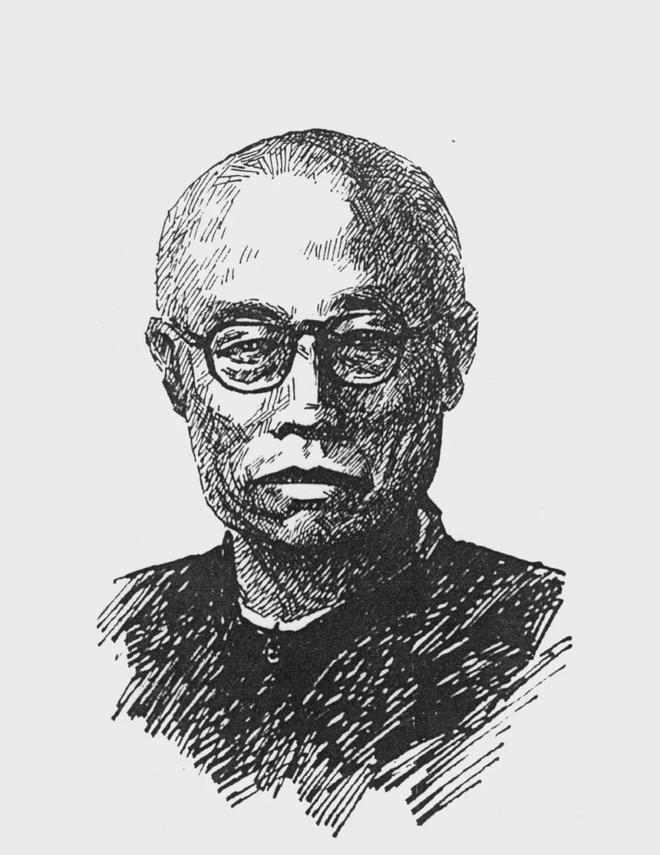

黄质夫先生(1896——1963),名同义,字质夫,江苏仪征人。1924年,于东南大学毕业,即受任孟闲先生之邀,到高邮界首创办界首乡村师范学校。1927年,他又受邰爽秋先生聘请,来到南京栖霞山,创办了现在的南京栖霞中学前身栖霞乡村师范。抗日战争期间,又创办闻名大西南的国立贵州师范学校。质夫先生一生以在农村艰苦创办乡村师范学校,培养“才能胜任,德能感人” 的农村教师而著称。

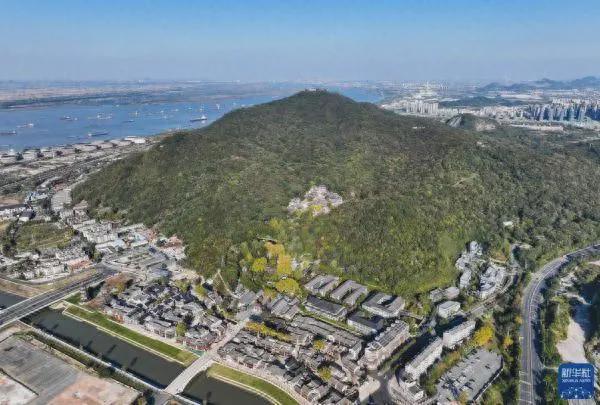

1927年黄质夫来到栖霞山的时候,正赶上龙潭战役爆发。那时候,栖霞山是战火纷飞,硝烟弥漫,百姓们纷纷逃离这个是非之地,跑起了“奉军返”①。黄质夫临危不惧,与驻军周旋,担负起护校的责任,不至于校产丢失。几天后,龙潭战役以孙传芳的失败而结束。这时的学校教室,已是残垣断壁。黄质夫带领教员和学生,自己动手建设起学校来。通过努力,仅用两年多功夫,学校先后盖起许多校舍,办起了民众娱乐馆、医院、民众教育馆、民众茶园、科学馆、农业指导所等,成为当地的教育中心。学校也建设的如公园一般,使游览栖霞的人,没有一个人不钦佩他的建设能力。

为普及乡村教育,黄质夫还亲自担任识字督学员,在学校附近的栖霞街及石埠桥一带,开展村民识字运动。经过几年经营,和晓庄学校一样,栖霞乡村师范,成为又一所乡村师范教育的典型学校。

黄质夫被称为“建设能手”“ 老黄牛”,这是他身体力行的真实写照。民国时期,蝗灾是严重的自然灾害之一。蝗虫飞过的地方,庄稼是颗粒无收。有一年,栖霞山上飞来了一大群蝗虫,扑天盖地,密密麻麻。看到这种情况,黄质夫做出决定,学校停课,率领师生和村民一道手持工具,跑向山上田野,一场蝗虫歼灭战就此展开。一天战斗,蝗虫尸横遍野,歼灭战取得了胜利。

学校没有聘用一名校工,这也是当年栖霞乡师的一大特色,繁杂的校务工作,全部由学生和教师自己承担。学校提出“管教养卫,我们同学都能担” ,提倡“自己动手,丰衣足食” ,这对许多学校来讲是少见的。有一次,学校从苏北运来数十石粮食和教学用品,抵达石埠桥船码头,本来准备第二天白天再运回学校的,哪知道,夜里突然风云变换。为了不使粮食受损,黄质夫手持摇铃,紧急集合全体师生,并带领大家跑步数公里到江边码头。大家争先恐后,持重搬运,粮食、物品安全回校。黄质夫自称“这就是栖霞精神”, 师生人人以刻苦耐劳为荣。

学校地处栖霞山脚下,每年深秋季节,乘火车来栖霞山游玩赏红叶的人特别多。由于从火车站到栖霞山,是条崎岖不平土路,来来往往的游客,都对这条难行的路,颇有微词。1929年,在黄质夫先生倡导下,栖霞乡师的师生主动义务筑路,从火车站一直修到栖霞街东巷口,足有两华里。住在街上的居民,看到师生修路情景,深为感动。于是,每户出一人,加入到修路队伍中。这条至今还在使用的道路,一些老人还是会想到:有黄质夫和他的学生们的功劳。

栖霞乡师在九乡河西面的北象山下,开辟了一个农场。那时,九乡河上的桥不像现在这么多,师生们到农场劳动,要绕到御龙桥,再沿河堤到达农场,来回绕路耽误了很多时间。为解决这个问题,黄质夫带领师生在响水坝,也就是今天栖霞中心小学的西面,修建了一座木桥。桥造好后,不仅方便了师生到农场劳动,也为当地民众,到北象山脚下的东岳庙看戏或行走,提供了便利。

1932年秋,江苏农村粮食虽然获得了丰收,新谷登场,农民急于抛售,价格被压的很低,黄质夫看在眼里,急在心里。于是,紧急向上海商业银行联系,请求能够以个人或者学校名义贷款,以粮食抵押,此即“押稻贷款” 。以济农民的当务之急,待粮价稳定后,再卖粮还款,这在当年是前所未有之事。事后,为感谢黄质夫,当地村民特意制作“民众福星”的匾额,送给他。

1934年江苏省立学校教职员会在南京开会,凡是省立学校,都选举一二人为出席代表,向行政方面建议种种应兴应革的问题。那一次,张海澄、卢冀野、黄质夫诸先生均参加会议。他们这三位先生,尽量的发挥高论,言人所不敢言,发人所不敢发,酣畅淋漓,可为尽致,为农村中、小教师,争取权利和待遇。出席各省校代表,便恭送他们三位一个绰号,叫做“三尊炮”,第一尊大炮便是张海澄先生,第二尊大炮便是卢冀野先生,第三尊大炮便是黄质夫先生。大家很希望他们把那种炮的精神,替人民的疾苦再放上几炮,这也是《自勉斋随笔》中的记载。

黄质夫学识渊博,思想敏锐,处处以身作则,赤脚下地干活,性格刚强耿直,办事雷厉风行。他求学时选择了师范专业,农学系,大学毕业择业时选择了乡村师范,而且创造了乡村教育的新理。这位受过高等教育的农学家,视成名成家、升官发财为粪土,甘心到最艰苦的地区教育农民子弟,虽常处逆境,始终不改初衷,诚难能可贵,令人敬佩。20世纪20年代开创中国乡村教育事业的民间先知先行者中,黄质夫就是其中杰出的代表之一。黄质夫在栖霞山从事乡村教育有十年的时间,他的感人故事,在栖霞街上至今一直流传着。

李更生(1883-1927)原名荃,字亘生,江苏淮阴人。曾任繁昌、宣城,太和,淮阴等县小学主事,1917年起任扬州江苏省立第八中学校长。

陈邦贤(1889——1976),字冶愚,江苏镇江人,是我国的医史学家,毕生致力于中国医学史、疾病史之研究,系中国医学通史研究的开拓者和医史教育的倡导者。1932--1934年在栖霞乡村师范学校任教师,栖霞医院院长。

卢冀野(1905~1951),原名正绅,南京人,戏曲史研究专家、散曲作家、剧作家、诗人,南京通志馆馆长等。